「発達障害のある子どもたちの学びに関わる問題」をテーマに、これまで、医学的にみた発達障害の全体像をはじめとして、小学校におけるインクルーシブ教育の実践、発達障害の子どもたちへの支援のあり方、保護者の立場からみた支援の状況など、さまざまな立場や視点からの取り組みを伺ってきました。

第5回の今回は、NPO法人発達障害をもつ大人の会(DDAC)代表であり、ICDSキャリア・コンサルタント、ロゴセラピストでもある広野ゆい氏に、支援者、また当事者として大人の発達障害の現状と、支援のあり方のお話を伺いました。

できないことを繰り返し自信を喪失

広野代表は発達障害のある大人を支援する立場でもあり、ADHD(Attention—Deficit/Hyperactivity Disorder:注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害)と診断された発達障害の当事者でもある。

ADHDは、多動性や衝動性、不注意が目立っているのかどうかが主な診断基準となっている。具体的な特性としては、気が散りやすい、忘れ物をしやすい、貧乏ゆすりが激しい、早口で絶え間なくおしゃべりする、思いついたことをすぐ口にしてしまうなどがあげられる。

NPO法人発達障害をもつ大人の会

(DDAC)広野ゆい代表

広野代表は、「話し出したら止まらない、思いついたことはすぐ口にする、それって、何だか関西のおばちゃんっぽい感じがしませんか?」とADHDの特性について説明する。

発達障害のある人は、50代になるあたりでようやく周りの人たちと同じ感覚に近づき楽になるのだという。一般の人でも50代になると「あ、また忘れちゃった」や「あれ何やっていたんだっけ」といったことが増えるからだ。

しかし、そこに至る子ども時代から働き盛りの40代までが、発達障害のある人にとっては非常につらい時期だと広野代表は言う。例えば子どもの頃、忘れ物をして教師や親に叱られる。そこで忘れ物をしないように気を付けても、また忘れ物をしてしまう。

自分では気を付けているのに「できない」。それを繰り返し、怒られ、そうして自信を喪失していく。忘れ物に限らず、そうしたことが学校生活から社会人になってもずっと続くのだと広野代表は話す。

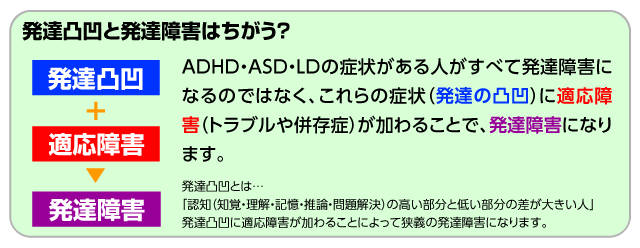

発達に凸凹がある=発達障害ではない ~社会構造の変化と不適応

平成23年に出版された『発達障害のいま』(杉山登志郎著、講談社現代新書)では、発達障害のある人の能力や症状を「発達凸凹(でこぼこ)」と表現している。著者の杉山登志郎先生によると、発達障害がある人には、知覚、理解、記憶、推論、問題解決といった能力において、高い部分と低い部分(凸凹)があるのだという。

【参考】『発達障害のいま』杉山登志郎著 講談社現代新書(平成23年)

発達の凸凹に適応障害が加わり発達障害となる(広野代表資料)

しかし、凸凹があるだけで発達障害といわれるわけではない。発達凸凹があったとしても、本人の能力が活かせる環境では発達障害とはいわれない。決まったパターンに固執し続けることがプラスに作用することもあり、そういった場合はむしろ、特定の分野で非常に活躍することができる。

一方、本人の特性を活かせず、日常生活に弊害がでて環境に対応できなければ、適応障害を起こす。発達凸凹にこの適応障害が加わることで発達障害といわれるようになる。 平成20年のリーマンショックの際に、リストラ、雇い止め、雇用のミスマッチで就職できないなど、職場に不適応を持つ人が増えたが、そういった人たちの一部は適応障害と診断された。発達障害のある人たちを理解するためには、環境に合わせることが難しいという特性について考える必要がある。

なぜ「できない」のかが分からない ~「行動が伴わない」という苦悩

ADHDの主な症状例には、多動性や衝動性、不注意がある。多動性でいえば、飛び込み営業などのように、動くことで成果に繋がる仕事では非常に力が発揮されることがあるという。また、多動傾向も大人になると落ち着く場合がほとんどだといわれている。

しかし、広野代表は、「大人になると動きたい気持ちを抑制できるようになるので、落ち着くように見えるだけ」と話す。そうした抑制は貧乏ゆすりや喫煙といった行動に表れることも多いのだという。多動性はいくらか抑制できるようになるものの、衝動性と不注意については生涯にわたり変わらない。

「ついしてしまう」行動が典型的な衝動性。広野代表は、頭で考えていることと行動がズレてしまうためにそうした行動をとるのだと言う。例えば電車に乗るとき、「急行電車は目的地の駅には停車しないので、急行電車には乗ってはいけない」と頭では理解しているもの、目の前に急行電車が停車すると身体が反応してしまい、「つい」乗ってしまう。

また、不注意は、忘れ物や簡単なミスが多いのが特徴で、広野代表の小学校時代のあだ名は「忘れ物の女王」と「遅刻の帝王」。時間の感覚がわからないのもADHDの特徴の一つでもあるため、必然的に遅刻も多くなる。 広野代表は「自分でもなぜできないのか、それが分からないのがしんどかった」と当時を振り返る。本当は真面目な性格なので、ちゃんとしたいと思っているのに、誰にもそれを理解してもらえない。

就職してからも、何か作業をしては怒られ、挙句に辞めざるを得ない状況になる。「学校でも職場でも、自分を受け入れてもらえている、分かってもらえているといった感覚はありませんでした。どこにいても、友達といても、いつ自分が何をやらかすのか分からずいつも不安でした。」このような経験から、広野代表は社会に出てすぐにうつ状態になってしまったのだという。

自分が思っている世界と他の人が感じている世界の違いに気付く

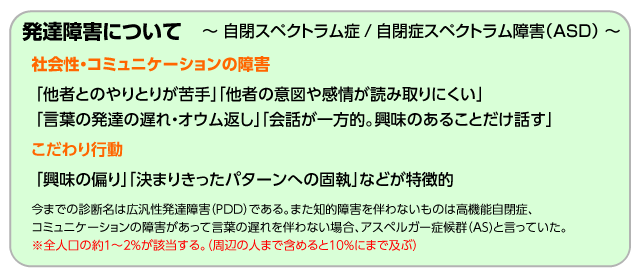

広野代表はADHDであり、ASD(Autism Spectrum Disorder:自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害)の傾向も強い。

広野代表は、ADHDでありASDでもある(広野代表資料)

広野代表は言う。「自閉症というと閉じこもった世界にいて、人とはなるべく関わりたくないという印象があるようですが、私のように逆にものすごく人と関わりたいというケースもあるんです。でも、あるとき、自閉傾向のある人が一方的に関われば関わるほど迷惑になることもあるということに気付きました。」

広野代表は子どもの頃から周囲との間に違和感があったにも関わらず、20歳くらいまで「私はむしろ人の気持ちが分かる」と思い込んでいたという。ところが広野代表の周りでさまざまなトラブルが起こったり、友人との飲み会で一斉に非難されたりしたことで、「どうやら自分が思っている世界と、他の人が感じている世界とはかなり違う」と気付く。

一般的には小学校高学年ぐらいで他者からの反応を客観的に理解することができるようになるが、発達障害のある人は20歳前後になってようやくそうした理解ができるようになるのだ。なかには一生気付かないまま過ごす人もいる。

周囲に理解されない ~社会に適応するためのハードルは身近にもある

発達障害の特性もさまざまだ。広野代表はASDの特性についてこう説明する。「みんなで何かを決めたとしても、『いや、自分はしない』と言い出すような人がいると思いますが、そういう人はもしかしたらASDの特性があるのかもしれません。ASDは、興味が偏っていたり、決まりきったパターンへの固執といった特徴もあります。」

また、ASDは、責任が伴う役割を果たさなければならない共同生活を苦手とする。本来ならば家庭は安らぎの場であるはずなのに、家族間でも何かしらの役割を求められトラブルが絶えなくなる。

広野代表は、家事全般を任せられたときには非常に苦労したと話す。家族に協力を依頼しても、それは甘えだ、わがままだと捉えられてしまい、一番身近な家族に理解されず非常につらい思いをしたという。家庭でさえも安息の場とはならなかったのだ。

ASDには、決まったパターンに固執する特性があるが、広野代表は今でも、同じ道を通って通勤できないとストレスを感じるという。家を出る時間も決めているので、仮に始業時間が早い会社に転職する場合は、「家を出る時間を変えたくないので、会社の近くに引っ越すことになります」と広野代表は話す。

発達障害の一つであるLD(Learning Disabilities:学習障害)。以前CO-BOでも紹介したディスレクシア(Dyslexia:読み書き障害・読字障害)は、文字の一部分が欠けて見えるため文字認識や文字の読み取りに困難を伴うことをいう。

また、聞き慣れないところで、非言語性のディスカリキュア(Dyscalculia:算数障害・計算障害)といわれるものがある。ディスカリキュアの大きな特性は「推論の欠如」。頭の中でイメージを組み立てるのが難しく、仕事の段取りをつけたり、場の空気を読んだりすることができない。

「できない」ことに関して、ASDの場合は「興味がない」からであるのに対し、LDの場合はやりたくても「限定的にその部分の能力が欠如している」ため「できない」という違いがあると広野代表は説明する。

「苦手なことに挑戦しても克服

できず落ち込んだ」と広野代表

広野代表はASDであるが、こうしたLDのディスカリキュアの特性も当てはまり、数字が頭の中でくるくる踊ってしまい、単純な計算や正確に数を数えることができないのだという。例えば、飲み会の席などで行われる割り勘の計算や、手持ちのお金に合わせた買い物、これらができない。「だから経理の仕事はできません」と話す。

また、広野代表は、大学で国語の教員免許を取得したが、漢字を正しく書くことが苦手だという。黒板に「春」を書くと横棒が4本になったり、目と日が区別できなかったりする。書類は何度か見直すことができるし、パソコンの入力も問題ないが、教育実習では黒板に漢字を書けなければならない。

「『国語の先生なのに正しい漢字が書けない』と生徒や指導教官から指摘され、自分は教師という仕事をしてはいけないのだと思い、教職を諦めました。」

その頃は、広野代表自身、発達障害だと気付かなかったこともあり、希望する職業につけないことに落ち込み、うつ状態がどんどんひどくなっていったという。

広野代表が社会人となって最初に就いた仕事は、秘書だった。しかし、スケジュール調整ができない、事務として書類仕事もできなかった。その後もさまざまな仕事に就いたが、いずれの仕事も1年経たずにうつになり辞めてしまうことになる。苦手なことにも挑戦したが克服できなかった。ここで広野代表は一つの気付きを得る。

「できないことを頑張る」ことに対する疑問

こうしたことを繰り返すうちに「それまでは、できないことを頑張るのは素晴らしいことだと思っていたけど、それってどうなの?」と広野代表は感じ始める。

克服するために頑張っているのに、うつになり、引きこもり、さんざんな目にあってきた。つまり「頑張れば克服できるレベル」のものではなかったのだ。

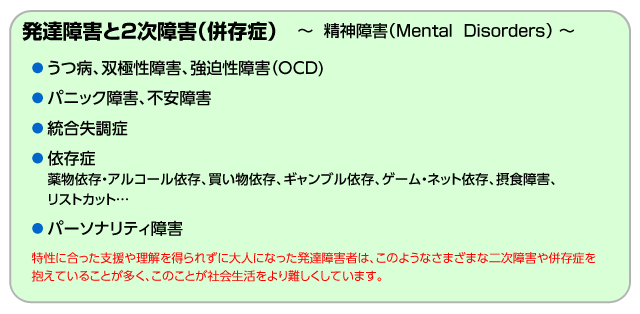

できないことをやらされて、やれるはずと思い込んで頑張っていても、結局できずに病気になるケースは多いと広野代表は言う。 発達障害の特性を考えずに、環境に無理に適応させようとする周囲の対応によって、問題解決どころか、さらなる問題を抱えてしまうことになるのだ。それが二次障害へとつながり、発達障害のある大人にとっては深刻なものへとなっていく。

こうした自身の経験から広野代表は同じ悩みを持つ若い人たちに対して、「一度挑戦してみるのはよいが、無理だと思ったらそれ以上はやらなくていい」と助言しているという。

親や教師は、できないところを見つけてそこを頑張るように言いがちだが、それは周囲と比べているから。「みんなのようにできるようにしよう」と指導するのではなく、「ここは頑張っても難しそうだね。だったら、こっちをもっと頑張ろうよ」といった声がけが大切だと広野代表は言う。

発達障害のある大人特有の問題

広野代表は、社会人になって自分の特性に合わない職業に就き、退職を余儀なくされた。その時点で、自分はADHDではないのかと感じていた。「病院で診察すればはっきりするかもしれない。」

ADHDではないかと医師に訴えたものの、うつ病と診断された。納得できないまま、それでも症状を軽くしたいと考えた広野代表は仕方なく処方された抗うつ薬を飲んだ。そのうちに症状が軽くなっていった。自分でも気付かないうちにうつ病になっていたのだ。

子どもの頃からずっと「あなたはダメ」と言われ続け、自分でも「なぜできないんだろう、なんて自分はダメな人間なんだろう」といった体験を繰り返してきた広野代表は知らず知らずのうちに発達障害の二次障害に陥っていたのだ。

自分でも気付かないうちに発達障害の二次障害に陥ることもある(広野代表資料)

広野代表の事例を見て分かるように、発達障害のある大人は、自分の特性に合わない環境のなかで、配慮や支援がないまま一人きりで困難を抱えて生きてきた場合がほとんどだ。

上図にあるように、発達障害のある人は、さまざまな精神障害と診断されることも多い。ADHDであれば、何かに依存してしまうケースも少なくない。二次障害を引き起こさないためには、10代、20代のうちに、周囲の大人が「頑張っているんだよね」、「本当はちゃんとやりたいんだけど、できないんだよね」と声をかけ、理解を示してあげることだと広野代表は言う。

「そういう声がけをされた子どもたちは、たとえできなくても自尊感情が保たれ、その後の社会生活においてかなり違ってくると思います。」

感覚過敏は常に高ストレスだが我慢し続けている

「感覚の問題」は、発達障害のある人にとって大きな問題であるが、他者からは見えづらいためか、理解されづらいと広野代表は話す。

例えば、聴覚過敏。誰かと話している場面を想像してほしい。発達障害のある人は、話している最中でも、救急車や飛行機などの大きな音が発生すると、無意識にその音だけが耳に鳴り響き、相手の声が聞こえなくなってしまうのだという。

また、視覚優位性。街に掲げてある看板や標識など大きな文字や目立った色が目に入ってきてしまうため、駅の案内標識を探しているのに、見たくもない看板しか目に入らなくなってしまうのだという。聴覚や視覚だけではない。臭覚に関しても同様だ。例えば、職場の隣の席に座る女性の化粧のにおいに耐えられず、仕事を辞めざるをえなかった人もいると広野代表は言う。

このように、発達障害のある人は常にストレスの強い状態で我慢し続けて生活を送っているため、それに伴う疲労も増していく。我慢が足りないのではなく、我慢強いのだ。常に我慢しているからこそ、疲れや問題行動に発展してしまうこともある。

「できなくてもいいとは誰も言ってくれなかった。それがつらかった」と広野代表は話す。

DisabilityではなくDisorderという考え方

広野代表には2人の娘さんがいる。子育て中にもさまざまな障壁があった。子どもの世話をしながら家事ができない、幼稚園のお迎えや個人面談の日時をすっかり忘れてしまう、近所付き合いもうまくできない。

その一方で、広野代表は発達障害の症状を自覚していたこともあり、「できない」ということを隠さなかった。一人での子育ては無理なので、実家の親や行政など、周囲に助けを求めた。 すると広野代表が子どもの幼稚園のお迎えを忘れたときには、同じマンションの人が連れて帰ってきてくれたり、お迎えの時間の変更があればメールで教えてくれたりするようになった。

広野代表は自分が発達障害だとは伝えていなかったのだが、「こういった苦手なことがある」と隠さずに話していたことでサポートしてもらえたのだという。

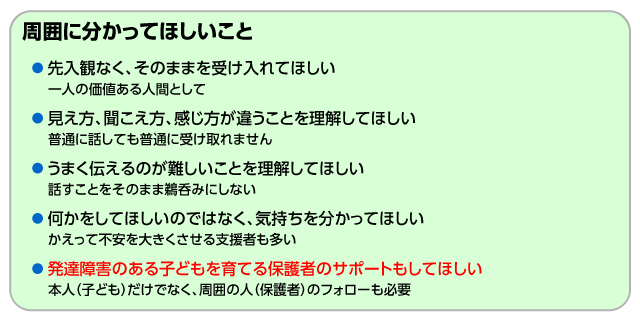

まず一人の価値ある人間として受け入れ、接することが大切(広野代表資料)

「障害」にはDisabilityとDisorderの2種類がある。日本では「障害者は何もできない人」というイメージが強いが、何もできないわけではない。広野代表は、精神障害や発達障害はDisabilityではなくDisorderの障害として理解するほうがわかりやすいと言う。

Disabilityは従来の身体障害や知的障害。目が見えない、足が動かないといった「機能・能力の欠如」という意味で使われる。一方、当事者の立場としては、「能力の不調・混乱」の意味を持つDisorderのイメージに近いと広野代表は言う。例えば摂食障害は食べる能力が欠けているのではないし、気分障害も気分が欠けているというわけではない。

発達障害とは、ただコントロールができないだけなのだと広野代表は話す。「発達障害のある人への支援は、できないことを補うDisabilityの支援ではなく、どこをどのようにコントロールするかを見極めて個別対応するDisorderの支援であってほしいと思います。」

「できない」といっても、発達障害のある人は何もできないわけではない。周囲は表面的なことだけを見て判断せずに、出来事の裏にある特性や環境に目を向けることが非常に大事だと広野代表は言う。

なぜ同じ失敗を繰り返すのか、なぜ問題行動やトラブルは起こるのか。「できる」ことでも、たまたまということもあるので、そうした分かりにくさも踏まえ、冷静に判断して、行動特性や感覚、思考回路、周りの状況を見ていく。そうすれば、なぜうまくいったのか理由が分かり、その手法は次にも活かせると広野代表は言う。

後編では、発達障害の当事者自らが活動するセルフヘルプグループ(SHG)について広野代表の取り組みや、発達障害のある人に限らず、すべての人に有効な合理的配慮についてのお話を伺います。

第1回フォーラム「お茶の水女子大学 榊原洋一教授【前編】」へ

第1回フォーラム「お茶の水女子大学 榊原洋一教授【後編】」へ

第2回フォーラム「NPO法人特別支援教育研究会 未来教室 秋山明美先生【前編】」へ

第2回フォーラム「NPO法人特別支援教育研究会 未来教室 秋山明美先生【後編】」へ

第3回フォーラム「筑波大学附属大塚特別支援学校 安部博志先生【前編】」へ

第3回フォーラム「筑波大学附属大塚特別支援学校 安部博志先生【後編】」へ

第4回フォーラム「特定非営利活動法人 全国LD親の会 東條裕志理事長【前編】」へ

第4回フォーラム「特定非営利活動法人 全国LD親の会 東條裕志理事長【後編】」へ

【企画制作】(株)エデュテイメントプラネット柳田 善弘、寺本 亜紀、水野 昌也、横田 孝宜

【取材協力】NPO法人発達障害をもつ大人の会(DDAC) 広野ゆい代表

![ベネッセ教育総合研究所[公式ツイッター]](/images/index/ttl_twitter_mini.png)