日本の大学入試が大きな変革の時期を迎えている。文部科学省の高大接続システム改革会議は2015年9月に出した「中間まとめ」で、大学入試は「学力の3要素」、すなわち「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」[1]を多面的・総合的に評価する方法に転換すべきだという方針を示した。また、センター試験に代わる「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」の記述式、マークシート式の問題イメージ例も発表した。一方で、各大学にも3つのポリシー(ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー)策定の義務付けが検討されていたり、国立大学協会がAO入試・推薦入試等の入試枠を3割に増やす方針を打ち出すなど[2]、それぞれの大学でも入試改革が進んでいくと考えられる。

本稿では、多面的な入試の先行事例と思われているアメリカの大学アドミッションの事例を紹介し、日本の大学の入試改革への示唆を導きたい。前述の「中間まとめ」では、多面的評価の方法として、共通試験以外に「調査書」「活動報告書」「推薦書」「エッセイ」「面接」といったものが紹介されており、それらはアメリカの一部の難関大学の出願資料と共通する。しかし、アメリカの大学アドミッションを「大学での成功を予測する要素の評価」という観点から捉えると、学ぶべきところは他にもある。

アドミッションでは学力がもっとも重視される

アメリカの大学アドミッションに共通しているのは、出願者が大学に提出する様々な情報を一人ひとりについて検討・評価し、その出願者の入学を認めるかどうかを決定するプロセスだということである[3]。しかし、大学のレベルによって合否の決定方式は異なる。大別すると、高校のGPA[4]やSAT/ACTなどの標準テストの基準を主たる判断材料にする有資格認定型、非常に高い学力や学力以外の側面も評価する選抜型、高校卒業資格をもつすべての者を入学させるオープンアクセス型の3つがある[5]。

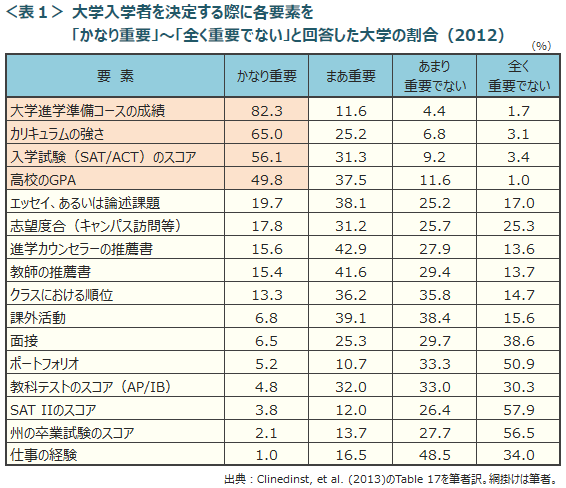

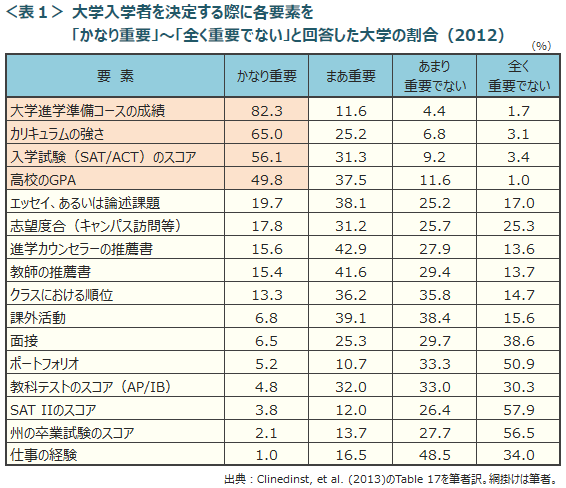

出願資料の中でもっとも重視されるのは、いわゆる従来型の意味での学力である。全米大学進学カウンセリング協会(National Association for College Admission Counseling;NACAC)が実施した調査では、合否決定において重視されている要素の上位4つは「大学進学準備コースの成績」「カリキュラムの強さ[6]」「入学試験(SAT/ACT)のスコア」「高校のGPA」である(表1)[7]。つまり、高校での履修と成績、そして標準テストのスコアが最重要とみなされているのである。

予測的妥当性の研究

大学の授業に参加し良い成績をおさめるには、それまでの学力基盤が重要なことは直感的にも理解しやすいが、注目したいのは、学力が「大学での成功」に対してどの程度予測的妥当性(predictive validity)があるのかに関する研究が蓄積されている点である。

標準テストに関する予測的妥当性についての初めての研究は1960年代にACTについて行われた[8]。以降、SATやACTに関しては数多くの予測的妥当性の研究が行われている。Zwickのレビューによると、ACTやSATの各セクションのスコアから大学1年時のGPAを予測した場合の重相関は平均して.4であること、SATと大学での最終的なGPAとの相関も平均して.4だという研究結果があるという[9]。また、SATの主宰者であるCollege Boardが複数の妥当性調査をまとめた結果、SATのスコアが高いほど、2年目、3年目、4年目までのリテンション(大学に留まり、学業を継続していること)と4年目の卒業率が高いという関係を示している[10]。

高校のGPAについても同様に予測的妥当性の研究がされている。上述のCollege Boardの研究では、1年時のGPAや4年間のGPAの予測においては、高校のGPAとSATを組み合わせたときに予測力がもっとも高い[11]。また、カリフォルニア大学における大規模な長期的研究では、4年間の大学での成果をもっともよく予測するのは高校のGPAであることが示されている[12]。

大学アドミッションに関する予測的妥当性の検証は一大研究領域を成している。また、現在もその妥当性が検証され続けていると言える。NACACの調査で上位に高校の成績や標準テストのスコアが挙げられていることの背景には、このような研究の蓄積があると言えよう。

学力以外の側面への注目

学力が重視されているとは言え、一部の大学では学力以外の面、すなわち態度や意欲、またリーダーシップを発揮した経験などの、いわゆる非認知的な側面にも注目している。その背景には、難関大学では出願者の学力が総じて高いことや、人種・民族間の格差の問題からマイノリティの学生を学力以外でどう評価するか等の課題がある[13]。

今のところ、学力以外の側面は、経験や研修を積んだアドミッション・オフィサーが、高校の情報、入学者の追跡調査のデータ等に支えられながら、主観的に評価することが多いようである。しかし、本稿で注目したいのは、このような非認知的な要素についても予測的妥当性の研究が蓄積されているということである。

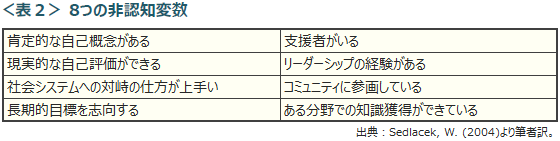

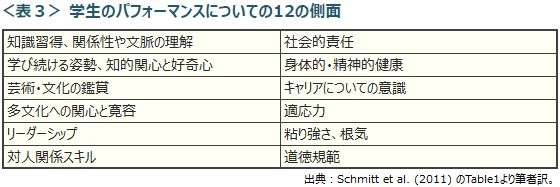

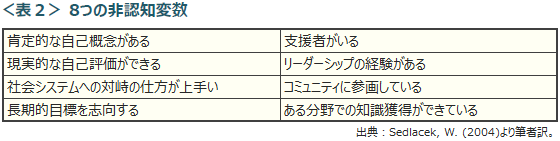

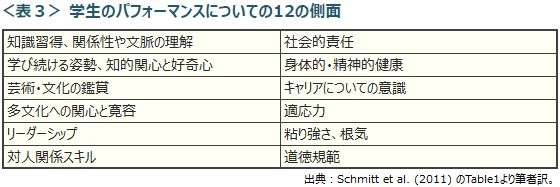

例えば、Sedlacekは多様性の観点から「大学での成功」に必要な8つの非認知変数を特定し(表2)、特にマイノリティの学生を対象とした予測的妥当性の検証を行ってきた[14]。この非認知変数を利用したアセスメントは、実際にいくつかの大学で使用されている[15]。また、Schmittらは「大学での成功」を学業以外の側面にも拡張すべきだという課題意識のもと、非認知的なものを中心に大学で期待される成果として12の側面を設定し(表3)、その潜在能力を測る評価ツールを試作し、妥当性の検証を行っている[16]。

まとめと日本への示唆

以上、アメリカの大学アドミッションの背景にある予測的妥当性の研究について紹介した。ここから3つのことが分かる。ひとつは、「大学での成功」は学力によってある程度予測できるということである。いまひとつは、非認知的な側面に関する予測的妥当性の研究も積み上げられていることである。そして最後に、こうした予測的妥当性の検証を可能にしている前提として、「大学での成功」についての共通認識ができているということである。それは、大学での学業達成(大学のGPAなど)、リテンション、そして卒業である。この背景には卒業率の低さや卒業までかかる年数の長さ、それらにおける人種・民族間格差などアメリカの大学が抱える社会的な課題もある[17]。

日本の入試が多面的評価に移行するにあたって、以下2つの示唆が挙げられるだろう。ひとつは、学力評価のウェイトをどう考えるかということである。アドミッションにおける多面的評価と学力重視は決して矛盾することではないし、学力の評価を軽視すべきでもない。また、現在入手可能な学力についての多様な情報を組み合わせることで、十分に「大学での成功」を予測する指標になる可能性はある。

もうひとつは、非認知的な側面に関する研究の必要性である。「学力の3要素」では「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」に対応する部分だが、具体的にどのような非認知的な能力・スキル・態度がどの程度「大学での成功」に寄与しているのかを特定しなければならない。そのためには、まず日本の文脈における「大学での成功」を改めて定義する必要があろう。また、非認知的要素を特定した上で、それらを測る公平な評価方法や手段についても検討しなければならない。これらに関する長期的な研究が急務である。

[1] 高大接続システム改革会議「中間まとめ」では、(1)十分な知識・技能、(2)それらを基盤にして答えが一つに定まらない問題に自ら解を見いだしていく思考力・判断力・表現力等の能力、そして(3)これらの基になる主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を「学力の3要素」と呼んでいる。これは、高大接続改革答申(平成26年12月22日)の定義と共通しており、義務教育段階の「学力の3要素」にも対応している。

[2] 国立大学協会『国立大学の将来ビジョンに関するアクションプラン 工程表 (たたき台)』2015年6月15日

[3] 谷聖美(2006)『アメリカの大学~ガヴァナンスから教育現場まで~』ミネルヴァ書房

[4] GPA(Grade Point Average)とは、成績の平均点のこと。

[5] 田中義郎(2014)「第4章 大学入試の世界の趨勢と未来デザインの展望」繁枡算男編『新しい時代の大学入試』金子書房

[6] 高校において難易度の高い授業を履修しているかどうか。米国の公立総合制ハイスクールでは、すべての生徒が同じカリキュラムを学ぶわけではなく、進路や能力に応じて異なるトラック(track)に分かれたり、選択科目により異なるカリキュラムを学ぶというかたちをとる(アメリカ教育学会編(2010)『現代アメリカ教育ハンドブック』東進堂)。そのため、難易度の高い科目を選択しているかどうかがアドミッションにおける評価対象になる。

[7] Clinedinst, M. E., Hurley, S. F. & Hawkins, D. A. (2013) State of College Admission 2013. National Association for College Admission Counseling.

[8] Evans, B. (2015) College Admission Testing in America. In Stead, V. (Ed.) International Perspectives in Higher Education Admission Policy: A reader. New York: Peter Lang Publishing.

[9] Zwick, R. (2006) Higher Education Admission Testing. In Brennan, R. L. (Ed.) Educational Measurement, Fourth Edition. ACE/Praeger Series on Higher Education. American Council on Education and Praeger Publishers.

[10] Mattern, K.D. & Patterson, B.F. (2014) Synthesis of Recent SAT Validity Findings: Trend Data over Time and Cohorts. Research in Review 2014-1, College Board.

[11] Mattern, K.D. & Patterson, B.F. (2014)

[12] Geiser, S. & Santelices, M. V. (2007) Validity of High-School Grades in Predicting Student Success Beyond the Freshman Year: High-School Record vs. Standardized Tests as Indicators of Four-Year College Outcomes. Research & Occasional Paper Series: CSHE.6.07.

[13] SAT等の標準テストにおいては女性やマイノリティの学生のスコアが低く、テスト自体にバイアスがかかっており公平ではないという批判がある(Evans, B. (2015)など)。

[14] Sedlacek, W. (2004) Beyond the Big Test: Noncognitive Assessment in Higher Education. Josey-Bass.

[15] DePaul大学(Kalsbeek, D., Sandlin, M., Sedlacek, W. (2013) Employing Noncognitive Variables to Improve Admissions, and Increase Student Diversity and Retention. Strategic Enrollment Management Quarterly (SEMQ) Vol1, Issue2, 2013, pp.132-150)や、Oregon State大学(Scott Jaschik (2007) Making Holistic Admissions Work. Inside Higher Education、 2016年2月23日閲覧)など。

[16] Schmitt, N., Billington, A., Keeney, J., Reeder, M., Pleskac, T.J., Sinha, R. & Zorzie, M. (2011) Development and Validation of Measures of Noncognitive College Student Potential. College Board.

[17] 例えば、4年制大学の全体で見ると、4年間で卒業する学生は4割に満たず、人種間格差も大きい(National Center for Education Statistics (2014) Digest of Education Statistics 2014, Table 326.10参照)。難関大学ほど卒業率は高いが、多くの大学では卒業率の低さが課題になっている。

![ベネッセ教育総合研究所[公式ツイッター]](/images/index/ttl_twitter_mini.png)