はじめに

2016年3月上旬。

まもなく、足かけ3年にわたって準備を進めてきた「子どもの生活と学び」研究プロジェクトの第1回調査(Wave1)の結果を報告することになる。これから続くであろう長いマラソンのスタートラインに、ようやく立つことができた。調査にご協力いただいている子どもと保護者の皆様、運営に携わっているスタッフの方々や指導いただいている先生方に、まずは感謝申し上げたい。

このプロジェクトは、小学1年生から高校3年生までの親子およそ2万1千組の成長を追いかけようとする、国内でも類のない試みである。単なる調査の実施にとどまらず、モニターとなっていただく親子の募集、完成したモニター基盤のメンテナンスにも大きな負荷がかかる。調査を重ねるごとにデータ量は積みあがり、分析や管理にも相応の労力と費用を要するだろう。それでも、このプロジェクトから抽出される知見は、よりよい子育てや教育の在り方を考えるうえで、また、国内に山積する課題を検討するうえで、計り知れない恩恵をもたらすはずだ。

今回のオピニオンでは、このプロジェクトを立ち上げる経緯と、いま考えている今後の方向性について述べることとする。

プロジェクトの概要

このプロジェクトは、東京大学 社会科学研究所(以下、ISS)とベネッセ教育総合研究所(以下、BERD)の共同研究である。

ISSでは、これまでも「高校卒業後の生活と意識に関する調査」や「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査」など、同じ対象を継続して追跡するパネル調査を長年にわたり行ってきた。パネル調査の実施と分析に関しては国内最先端の知見を有している。また、BERDは、1980年に研究所創立以来、400以上のテーマで子どもや保護者、教員などを対象とした調査を実施してきた。おそらく、親子を対象とした子育て・教育に関する調査の実施機関としては、国内で最大のシンクタンクである。その双方の強みを生かして、2014年に小学生から高校生までの幅広い年齢層の親子を追跡する大型のパネル調査の計画を立案した。

その主な骨子は、以下のようなものである。

●調査対象:

全国の小学1年生から高校3年生までの子ども・保護者(約2万1千組)。

※ただし、小学1年生から3年生までは保護者のみが回答。

※毎年、小学1年生を補充し、つねに2万組程度を維持。

※サンプリングは、(株)ベネッセコーポレーションが保有する情報(サービスを利用してない家庭を含む)から地域(全国7地区の子どもの比率)、サービス利用者比率を層化して、全国の状況に近づくように抽出。調査協力の意向を示してくれた親子をモニターとして登録し、調査を実施。

●調査内容:

①子ども調査=日ごろの生活や学習の様子について。

②保護者調査=子育ての様子や教育に対する考え方について。

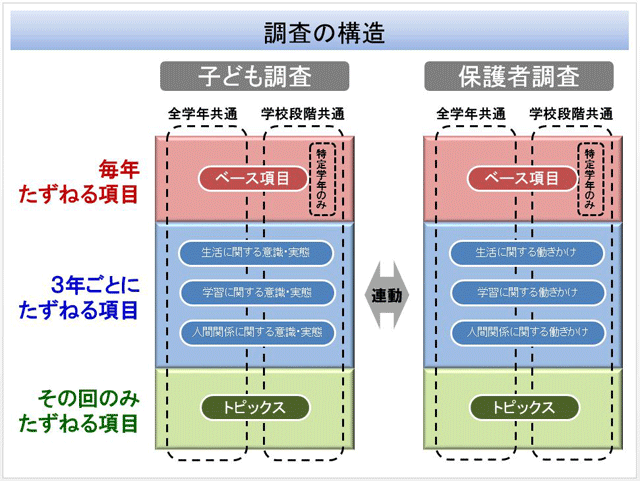

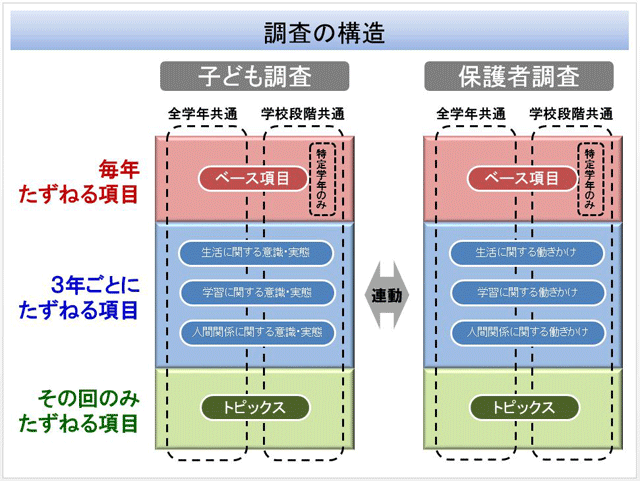

※毎年必ずたずねるベース項目(子ども調査=基本的な生活時間や学習行動など、保護者調査=家庭の状況や教育投資など)のほかに、3年ごとにたずねる項目(生活領域、学習領域、人間関係・価値観領域の3テーマ)を設ける。また、必要に応じて、その時々のトピックス・教育課題に応じた質問を設定する。調査の構造は、図1を参照。

●調査方法:

郵送とWEBの併用によるアンケート調査。

※モニターにいずれかの方法を選択してもらって実施。

●調査回数:

毎年1回、ベースとなる基本調査を実施(7月ごろ)。

※それとは別に、テーマの異なるいくつかの調査にご協力いただくことを想定。

図1:調査の構造

このような大枠を定めたのちに、双方の機関以外からもこの領域で有力な研究者(お茶の水女子大学・耳塚寛明教授、東京大学・秋田喜代美教授、京都大学・松下佳代教授)を招き、ボード会を設定した。この会議では、ほぼひと月に1回のペースで調査内容の検討や結果の分析を行っている。

調査から明らかになること

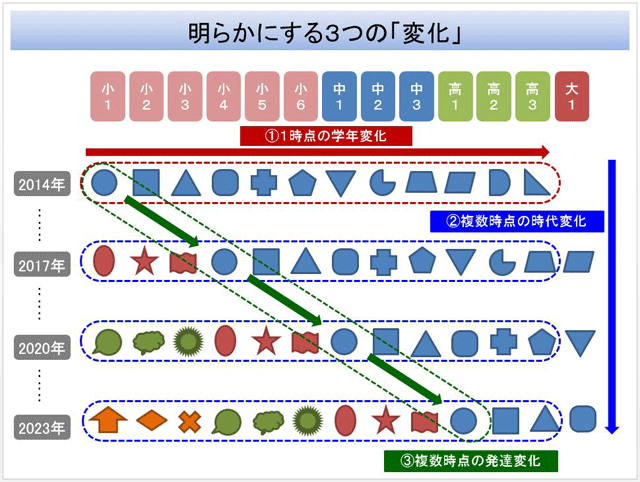

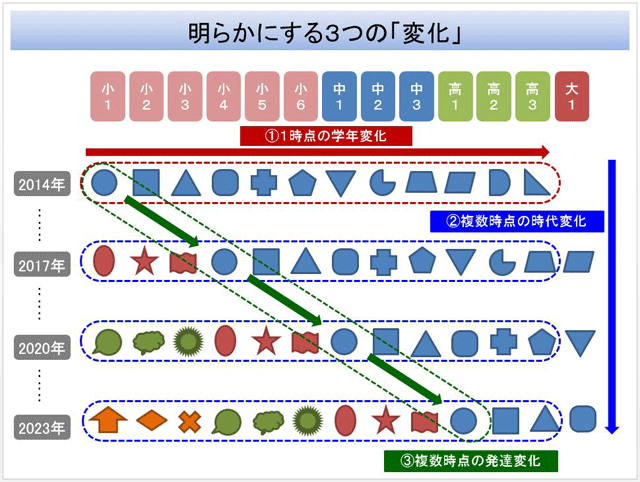

それでは、このような調査から、いったいどのようなことがわかるのだろうか。図2を用いて説明しよう。

①一つは、1時点での学年変化である。その年の小学生から高校生は、どのような学年による違いが見られるのか。学年変化は子どもの発達に起因するところが大きいので、毎年ほぼ同様の結果になるかもしれない。しかし、その年の子どもの状況を理解しておくことは、重要なことだ。

②二つめは、複数時点の時代変化である。各時代で切り取っておいた子どもの様子を比較することで、経年変化をとらえることができる。時代による移り変わりを把握しておくこともまた、社会変化や政策の影響を検討するうえで欠かせない。ちなみにBERDでは、これまでも、①については同じ調査項目を複数学年にまたがって質問したり、②については年を変えて繰り返し質問したりすることで、不十分ながら調査を実施してきた。

③今回の試みは、三つめとして複数時点の発達変化が明らかになる点が特徴となる。それぞれの子どもたちがどのように成長するのか。その成長に影響を与える要因はどのようなものなのか。それぞれの親子について時系列で把握してきた変数から、「現在」に影響する要因を推定する。

図2:明らかになること

今回のプロジェクトで行う調査は、さらにもう少し複雑だ。子どもと保護者をペアにして実施しているので、両者の関連もわかる。保護者の働きかけが子どもにどのような影響を与えるのかという視点からは、子どもの成長に寄与するかかわりが明らかにできる。加えて、子ども調査だけでは深くたずねることができない経済的・文化的な家庭の状況を、保護者にたずねている。家庭の二極分化や貧困の問題などがクローズアップされているが、そうした問題を乗り越えるのに社会や教育は何をすればよいのか、課題解決のヒントも得られるだろう。

今後の方向性

冒頭に述べたように、まだまだスタートラインに立ったばかりの段階。ISSの先生方も、私たちBERDの担当研究員も、現実的な問題の解決に追われている。それらを一つひとつクリアしていかなければならない。しかし、少し先の見通しとして、データの活用についての方向性を記しておきたい。

今回のプロジェクトで得られるデータは膨大である。しかも、年を重ねるごとに増えていく。数限りない仮説が成り立ち、その検証ができる。私たち立ち上げメンバーは、そのすべてを分析できるわけではない。そこで、一次分析を終え、一定期間が経過したのちは、研究目的や教育目的に限定するが、できるだけ生データを公開したい。共同研究先として組んだISSは、国内で有数のデータアーカイブの仕組みをもっており、連携によって二次分析の発展が期待される。

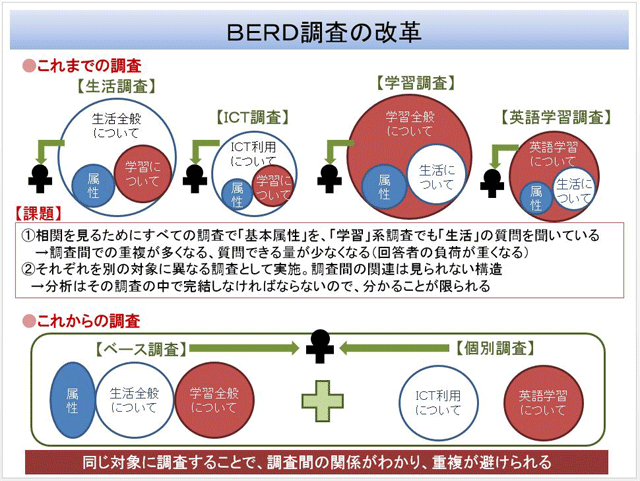

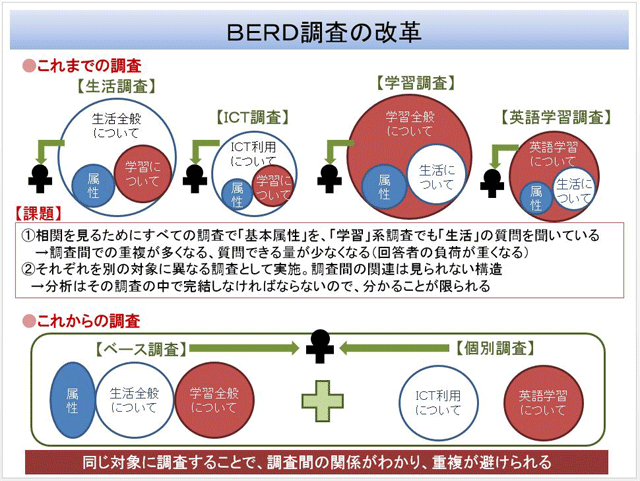

さらに、研究所が取り組む調査としては、できるだけこの仕組みに複数の調査をのせて、相互の関連が分析できるようにしていきたい。図3に示したように、従来は異なるテーマの調査を、異なる対象に実施していた。この方法だとどうしても、それぞれの調査でたずねる項目の重なりが多くなる。また、調査間の関連を見ることは不可能で、分析はその調査でたずねた変数内に限られる。しかし、同じモニターに調査を行うことで、重複が避けられ、一人に集約されたデータからさまざまな分析が可能になる。無駄な調査を行う必要もなくなるので、回答者の負担軽減だけでなく、調査費用の効率化につながることを期待している。

図3:調査の改革

さて、このようにして蓄積されたデータを用いて、5年後、10年後に「子育て・教育研究のプラットフォーム」を完成させることが、長期的に実現したい目標である。研究者にとっては、個人では入手しにくいパネルデータを入手できる。その二次分析によって研究者ネットワークが構築され、子育て・教育研究が発展すれば、私たちにとっては大きな社会貢献につながる。

しかし、それだけではない。このことは、私たちにとっても大きなメリットだ。我々だけではできない分析結果を入手でき、次代を担う優秀な研究者とつながることができる。その成果は、子どもや保護者、学校の先生方に事業を通して還元もできる。得られた知見や研究者の方々の知恵を生かして、家庭や学校に届けるサービスをより良いものにしていく。子どもたちの教育を事業を通してよくしていくことは、民間事業者としての使命である。

残される課題

最後に、さらなる「夢」として、残された課題を論じよう。

現時点では運営を安定させることに注力が必要だが、次の打ち手として考えていきたいことが二点ある。

一つは、調査の年代の幅を広げること。

ボード会でも議論になるのだが、じつは小学校1年生の段階ではすでに相応の差が生じてしまっているのではないか。乳幼児期の育ちの何かが、一生を左右するような影響を及ぼしている可能性も否定できない。ヘックマンの指摘(古草秀子訳『幼児教育の経済学』東洋経済新報社、2015)は、要するにそういうことだ。そのことを明らかにするには、追跡調査の起点を乳幼児期にしなければならない。

また、教育の成果は高校で終わるものではない。現在は、高校3年生で生活面、学習面、精神面の自立ができていることをゴールに設定し、調査を終了する。しかし、進学や就職してから教育の成果がどのように現れるのかを、本来は見ていく必要がある。この点を考えると、調査は高校卒業後にも延長しなければならない。

ただ、上記についても、乳幼児期のパネル調査立ち上げを、東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター(Cedep)と協議中だ。これにより、0歳から18歳までをつなげるパネル調査の基盤ができる。着実に課題をクリアしていきたい。

もう一つは、子どもの学習の成果(資質・能力など)を示すデータの入手である。

アンケートベースの調査では、資質・能力に関する質問は回答者の自己評価のバイアスがかかってしまい、どうしても精度を欠く部分がある。本来、「できること」のレベルは発達にしたがい上がるはずであるが、中学生や高校生になると相対的な位置を意識して自己評価は下がる。そうしたバイアスを除去するには、何らかの方法で直接、能力を測定するしかない。今日では、学業達成のような認知的な能力だけでなく、社会情動的スキルのような非認知能力の重要性も指摘される。何を重視し、どのような資質・能力を、どう測っていくのか。これも、とてもチャレンジャブルな課題である。

おわりに

国内ではエビデンスに基づく議論の大切さが長く指摘されているが、十分なデータの基盤がない。BERDは2004年に文部科学省の委嘱を受けて「義務教育に関する意識調査」を行った。

この調査は義務教育改革に参考になるデータを得るために行われたが、指導していただいたオックスフォード大学(当時、東京大学)・苅谷剛彦教授はエビデンスに基づく政策検討の重要性を、当時から強く主張していた。そして2000年代半ば以降、国も地方も多くの調査を行い、その結果に基づく施策の検討や評価を行ってきた。民間もたくさんの調査を行っている。

しかし、そのほとんどが公開されておらず、世の中にエビデンスとして示されているものも信頼性や妥当性が再検証できない。

これまで述べてきたように、今回紹介したプロジェクトは、最終的な目標に向けて着実に歩を進めていかなければならないときだ。

少しずつでも、21世紀の子どもたちの育ちと学びを科学する、そんなエビデンスを示していきたい。また、データを公開することで、エビデンスに基づく議論を巻き起こし、21世紀に生きる子どもたちの育ちと学びを豊かにしていきたいものだ。

![ベネッセ教育総合研究所[公式ツイッター]](/images/index/ttl_twitter_mini.png)