授業を通じて地域課題を理解する人材を増やし、地域社会の変革につなげたい

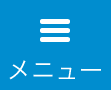

「地域ブランド実践ゼミ」には、学外から実務家教員として2人が関わっている。

山田崇特任教授は、長野県塩尻市のシティプロモーションなどを担当した後、現在は“テクノロジーによる学び体験で、誰もが自信をもって自分の人生を選べる世界を”というパーパスに共鳴し、2022年4月より株式会社NTTドコモに入社。グループの教育事業会社株式会社ドコモgaccoにて、人生100年時代の学びが体験できるオンライン動画学習サービス「gacco」や、DX時代の新しい企業研修を提供する「gacco for Biz」を通じ、リカレント教育の推進を図るとともに、自身の学び直しにもチャレンジしている。そうした経験を踏まえ、同科目の狙いを次のように話す。

「地域の課題に取り組む過程では、立場や価値観の異なる人たちと話し合い、合意形成を図っていくことが重要です。そこでは、互いを尊重し、認め合い、よいところを生かし合っていくダイバーシティ&インクルージョンの視点が求められます。学生にそれらを学んでほしいと考え、本科目では地域に出向き、地域の人と対話するフィールドワークの機会を多く設けています。地域をよりよくするための手法を実践的に学び、地域が実際に変化していく体験を、学生に届けたいと考えています」

岡山県で家具工房(家具、建築、デザインの会社)を経営しながら地域の企業の再生にも取り組む大島正幸特任教授は、学生には同科目を通じて自身を高めてほしいと語る。

「本科目は、学生が将来、よりよい社会を築く一員になるための入り口と考えています。社会人と一緒に地域の課題に取り組むことで、学生は社会で求められるスキルが何か気づくはずです。そうすれば、大学卒業までの3年間で自分が何をすればよいか分かり、その後の学びが変わるのではないかと期待しています」

大島特任教授が強調するのは、同科目を通じて、地域社会を変えるサービスを創るイノベーターだけでなく、地域課題を理解する人を増やしたいということだ。

「例えば、明治維新によって日本の社会は大きく変わりました。しかし、明治維新は突然起きたのではなく、その意義を理解する人が徐々に増えていった結果、社会が変わっていったのではないでしょうか。それと同様に、この授業での学びを通じて、地域課題を理解する人材の総量を上げることで、地域社会が変わっていくのではないかと考えています」

同科目では、地元企業と連携し、その企業の社員が学生のメンターを務めているが、関わる社会人にとってはリカレント教育の場になると、大島特任教授は指摘する。

「社会人になると、日々の仕事に追われてタスクワーカーになりがちです。この授業での学生との関わりを通じて、社会人も学び、自身を成長させることで、新しいものを生み出す原動力になるでしょう」

山田特任教授も、その意見に同意して次のように述べた。

「私や大島特任教授は、実務家教員として、地域課題に取り組む実践者の姿勢を学生に見せる役割があります。どうしたら学生にとって気づきが多い授業になるか、毎回、授業時間の3倍の時間をかけて、この授業に関わってもらっているアルピコグループの社員や大学の職員、ティーチングアシスタント(以下、TA)と授業内容を練っています。それ自体が、私にとっても大きな学びになっています」

全5チームが、10月から練り上げてきた事業を提案

同科目の最終日となる2023年2月17日、アルピコグループ10人、地元企業8人を招き、アルピコグループが所有するホテルで事業提案報告会が実施された。

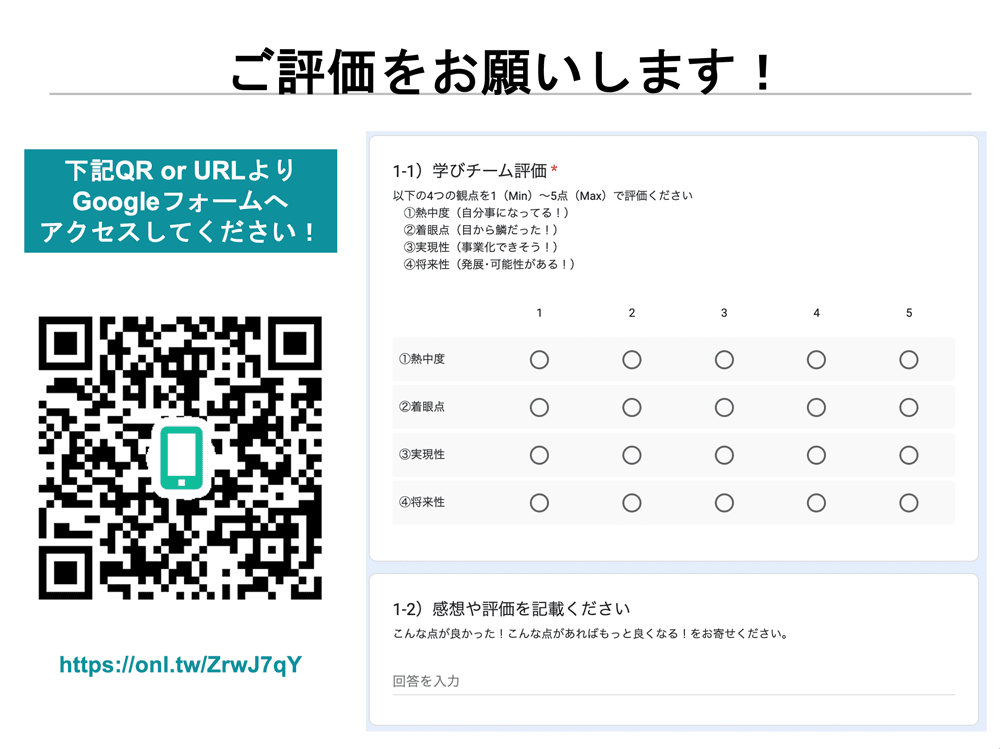

アルピコホールディングス株式会社経営企画部課長の堀内敬志氏と、信州大学の林靖人教授が、同科目の趣旨を説明した後、1年生の4チームと、TAを務める2年生の1チームから、地元松本エリアを中心としたウインターシーズンの観光活性化を課題として、それを解決する事業提案が行われた。各チーム8分間のプレゼンテーションを行い、参加者は「熱中度」「着眼点」「実現性」「将来性」の4つの観点についてそれぞれ5段階で評価した。

5チームからは、次のような事業が提案された。

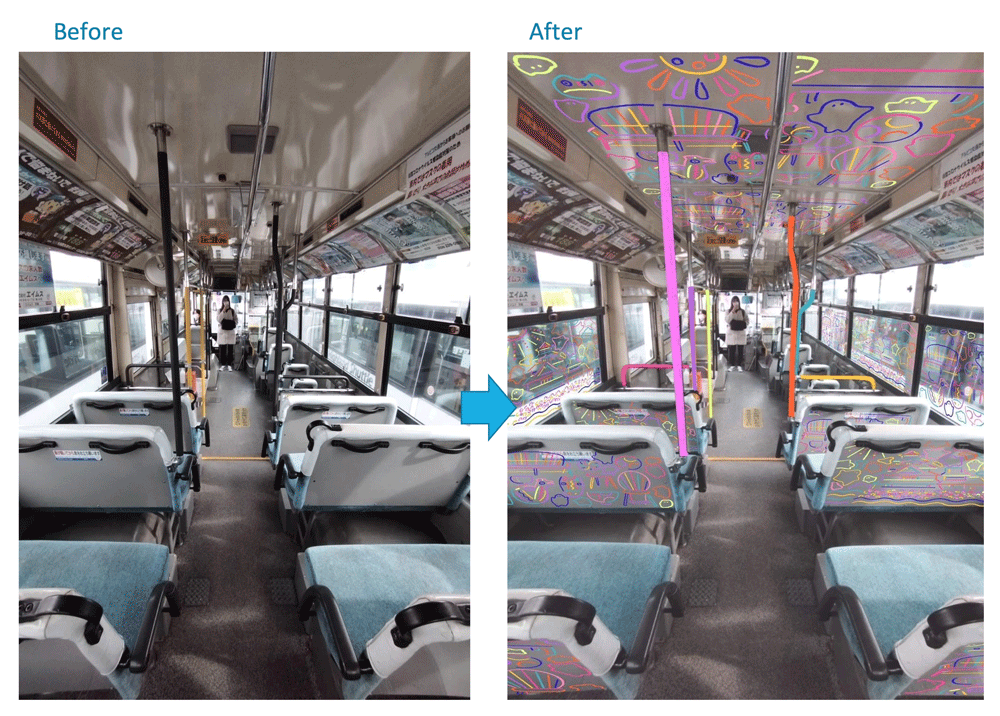

1.キャンバスアート〜地域に彩りを〜

[提案概要]

県外の美術系大学に通う学生向けに、アルピコ交通のバスの内装デザインを考えてもらう1泊2日のツアー。参加者は、松本市のギャラリーや民芸店など、アートに関する観光スポットをバスで巡り、そこでの体験を踏まえてバスの内装デザインを考え、提案する。地域の特色を反映した個性的なバスにすることで、バスの乗車自体を1つの日常の楽しみや観光目的となるよう付加価値を上げ、地域の活性化につなげる。参加する美大生にとっては、企業へのデザイン提案が就職活動のポートフォリオとして活用できるメリットがある。

[アルピコグループからの講評]

バスでの移動を楽しめるよう、美大生にバスの内装デザインを考えてもらうのは、非常にわくわくするアイデアです。実際に美大生がツアーを体験する実証実験をしているのもとてもよい試みで、どのようにバスの内装が変わるのかイメージできました。ぜひ具体化したいと思います。

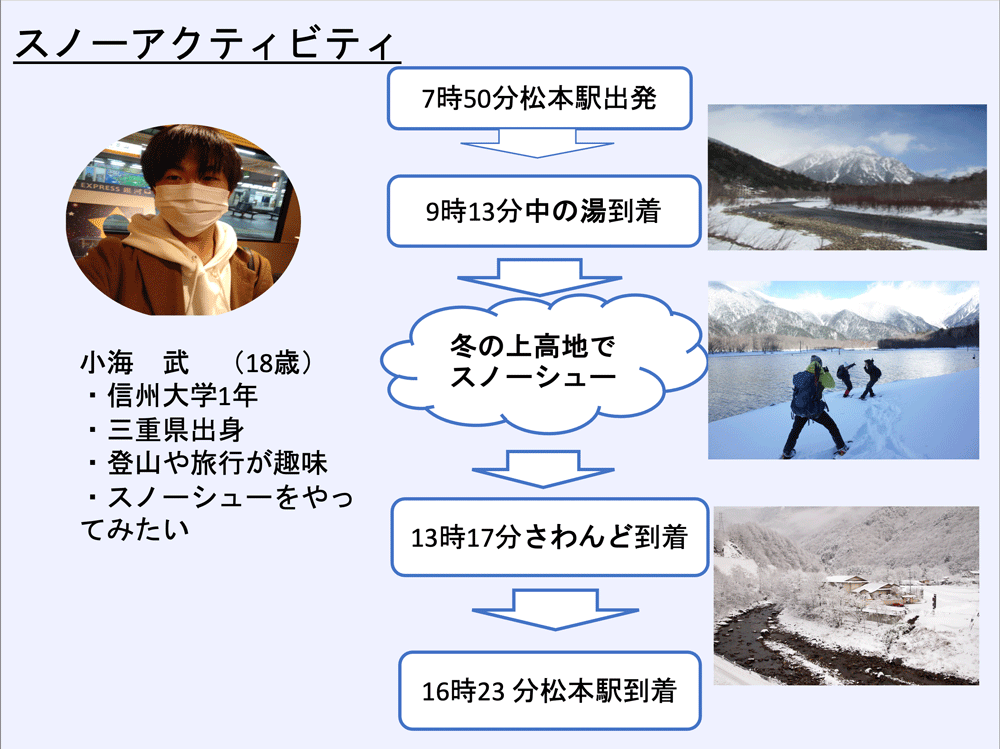

2.そのバス私たちに乗らせてください

[提案概要]

信州大学生対象のアンケートでは、松本からバスが出ている上高地や高山を訪れたことがない学生が約7割いたが、乗車パスポートを半額以下にすれば利用したいという学生が7割以上いた。その調査結果を基に、アルピコ交通が販売する「信州・飛騨アルプスワイドフリーパスポート」を学生向けにリニューアルする。乗車パスポートを利用した観光プランも併せて提案した。

[アルピコグループからの講評]

提案の中で驚いたのは、乗車パスポートを半額以下にすれば7割以上の学生が『利用したい』と答えていたことです。価格次第で学生にも利用してもらえるという、新たな気づきを得られました。商品化に向けて解決すべき課題はありますが、ぜひ進めていきたい企画だと思います。

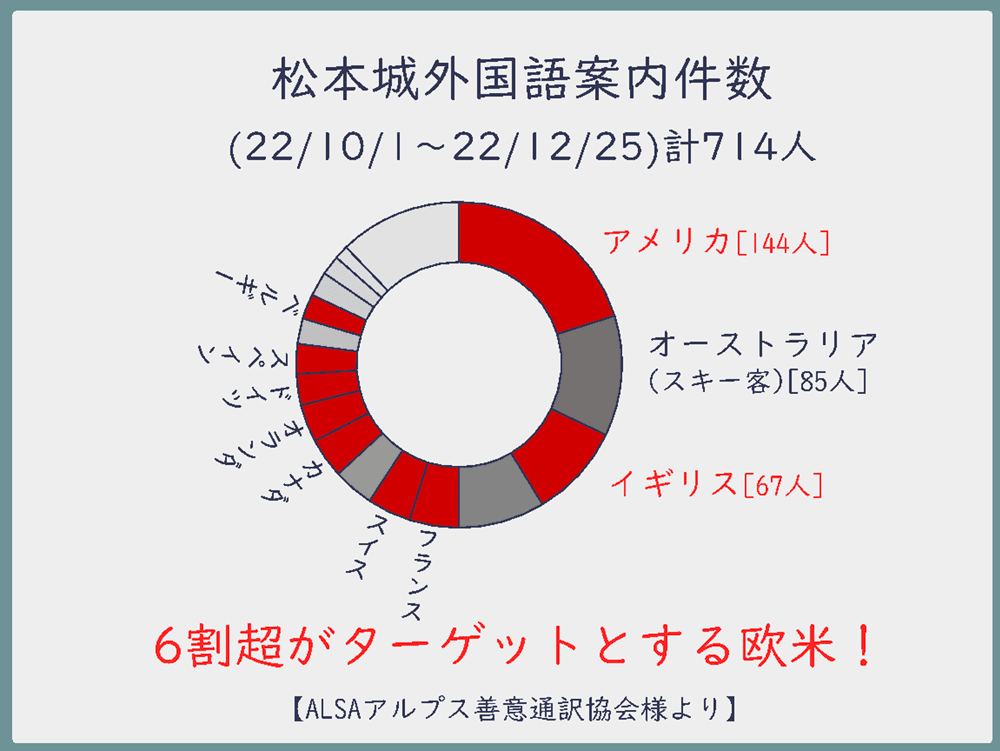

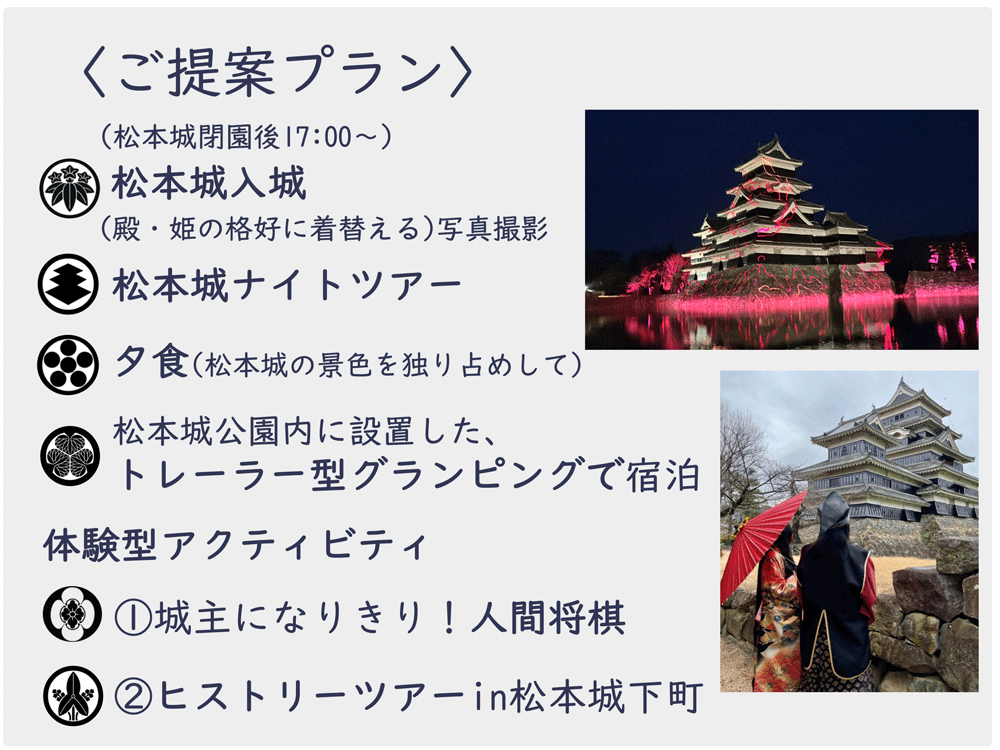

3.松本城主になろう~Make Matsumoto Castle your home!~

[提案概要]

欧米の富裕層ファミリーをターゲットとした松本城観光を中心とした1泊2日のツアー。ターゲットを欧米の富裕層ファミリーとしたのは、フィールドワークで、松本城を訪れる外国人観光客のうち、6割以上が欧米からの観光客だと分かったからだ。

欧米の富裕層は、日本文化や歴史への知的好奇心が高いと分析し、付加価値の高いプランを設定。具体的には、殿様やお姫様気分を味わえるよう着物に着替えた後、松本城のナイトツアーに参加。夕食は殿様御膳(当時の殿様の食事を現代版にアレンジした地元食材を使用した食事)を用意し、宿泊は松本城公園内に設置したトレーラー型グランピングとした。翌日は、人間将棋ゲームや松本にまつわる歴史ツアー(謎解きやそば打ち体験)など、地域住民と触れ合う体験型アクティビティーを用意。欧米の富裕層の宿泊により経済効果が期待できるほか、松本城周辺の観光促進につながる。

[アルピコグループからの講評]

松本城が見える公園にトレーラーを設置して宿泊施設とするのは非常に斬新で、弊社で1台購入してもよいと思いました。ただ、ターゲットのニーズをもう少し深掘りする必要があるでしょう。欧米の富裕層ファミリーが、謎解きなどのヒストリーツアーを本当に楽しめるのかを突き詰めて考えてみてください。

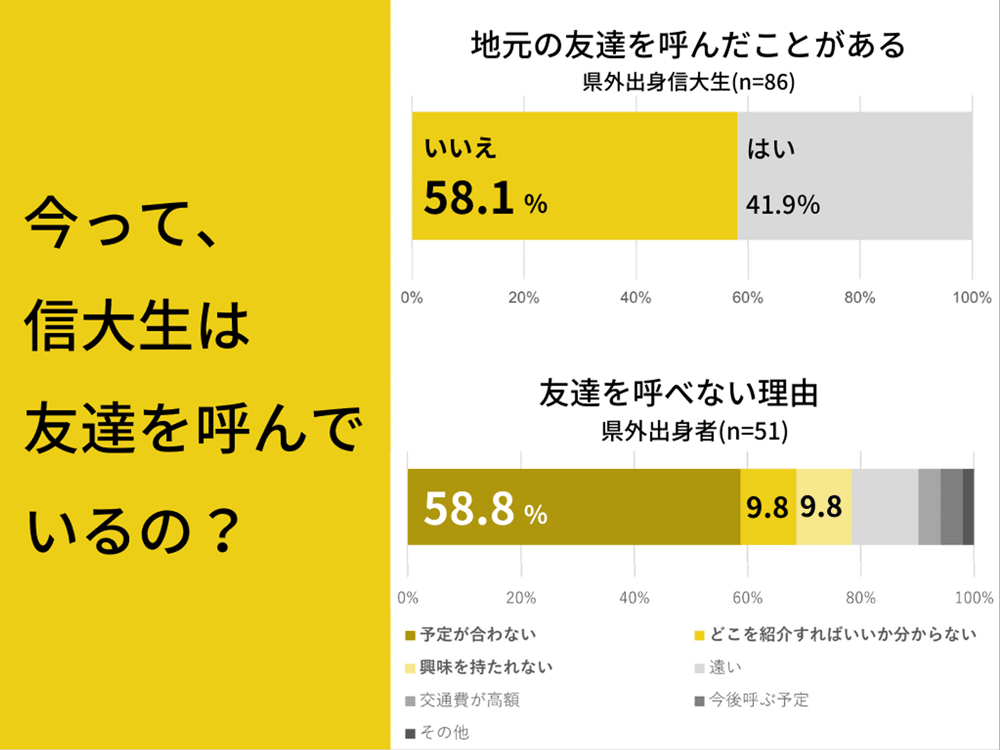

4.信大生が考える4000人の松本旅

[提案概要]

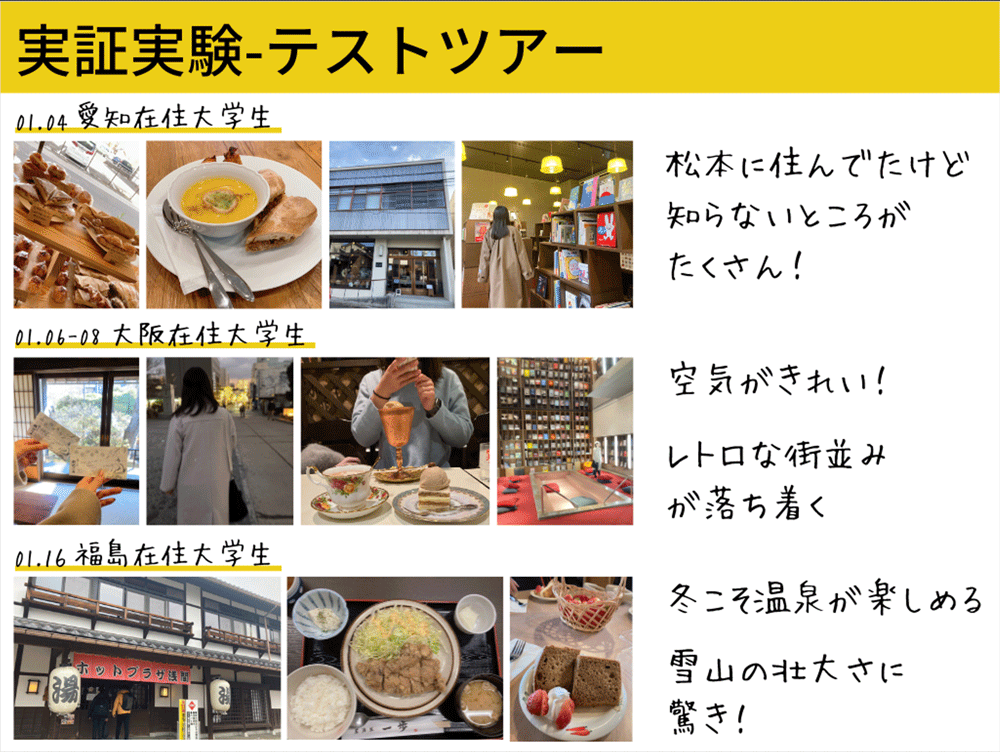

信州大学の1年生約2,000人のうち7割が県外出身者であること、松本には若い世代の観光客が少ないことがデータから明らかになった。そこで、1年生が出身地の友人を1人ずつでも松本に招待すれば、本人と友人とで年間4,000人の観光客が見込めると仮説を立てた。しかし、学内でのアンケート調査では、「松本って何もない」といった意見が多く、松本の魅力を知らないため、実際に友人を呼ぶ学生は少ないことが分かった。その結果を踏まえて、1年生に「2000人が推せる#(ハッシュタグ)を探す授業」を実施。「カフェ」「芸術」「湯めぐり」など、9つのテーマから1つを選び、テーマに合った店舗や施設を訪れ、友人に勧めたい松本を見つけるフィールドワークを行う。例えば、「芸術」をテーマに選んだ場合、美術館やギャラリーを訪れ、訪問先で出会った好きなものや興味深いものを撮影してSNSに投稿。相互評価を行い、評価の高い投稿をした学生に温泉券などをプレゼントする。フィールドワークでの交通手段には、アルピコ交通の1日乗車券「松本周遊バス『タウンスニーカー』」を利用。学生がバスを利用するきっかけにする。そして、数々の投稿を基に、松本市のデジタル観光マップを作成。アルピコグループの新人社員も一緒に地図を作成し、若者に人気のスポットなどを把握する機会とする。

[アルピコグループからの講評]

素晴らしい提案で、ぜひ一緒にこのプランを実現させたいと思いました。特に、友人を松本に呼ぶために、学生自ら松本のよさを見つけるフィールドワークを授業で行うといった点がとても新鮮でした。信州大学に限らず、ほかの大学と協力して、互いの街を行き来するような案にすれば、さらなる地域活性化につながるのではないかと感じました。

5.オーダーメイド・セイジンシキ

[提案概要]

20歳を迎える信州大学の学生の保護者が松本を訪れ、子どもと成人を祝う杯を交わす宿泊プラン。成年年齢は18歳に引き下げられたが、飲酒ができる年齢は「20歳」であること、若者の日本酒離れが進んでいることが背景にある。プランには、ホテルのレストランでのフルコースディナーや、酒造り見学、記念撮影などを用意。ディナーのメニューや体験内容はホテルと相談しながら、オリジナルで決める。成人式の1月に合わせてプランを販売し、閑散期の需要の掘り起こしに加え、親子それぞれに合ったプランを提案することで、ホテルのファンになるきっかけをつくる。

[アルピコグループからの講評]

当ホテルに成人式のプランはありますが、そこで行うイベントは写真撮影のみなので、今回の提案は非常に参考になりました。商品の販売では、プランの名称やキャッチコピーが重要ですが、「成人式」をカタカナにしたのがとてもよいですね。人生の「初めて」に着目したキャッチコピーも秀逸でした。現在、次年度の企画立案をしているところで、ぜひ商品化したいと思いました。

学生の提案に、企業は「楽しさとときめきを感じた」

全チームの発表後、アルピコホールディングス株式会社の佐藤裕一代表取締役社長が総評を述べた。

「当社は、信州に暮らす人々とその素晴らしい自然環境を愛し、『安全・安心』『便利』『快適』『楽しさ・ときめき』『知識』の提供を通じて豊かな地域社会の実現に貢献することを経営理念に掲げています。今日は、皆さんの提案に『楽しさ・ときめき』を感じた1時間半でした。特に感心したのは、皆さんのプレゼンテーション能力です。データをビジュアル化するなど、資料は見やすくまとめられ、構成は起承転結を意識されていて、短時間でもプランの魅力が十分伝わってくる発表でした。会議ではつい話が長くなり、資料は文字が多くなりがちなので、刺激を受けた社員も多いと思います。社員が『ぜひ実現させたい』と話していましたが、しっかり利益を出せるように取り組んでほしいと思います」

参加者の評価を集計した結果、特別賞のJR賞は「3.松本城主になろう」、最優秀賞は「4.信大生が考える4000人の松本旅」が受賞した。

仲間と意見をぶつけ合うことで、よりよい案を生み出せると実感

最優秀賞の「4.信大生が考える4000人の松本旅」を提案した石井恵理さん、加藤丈尋さん、山下玲奈さん、前田紗希さんの4人の学生は、5か月間の授業を次にように振り返った。

「大変だったのは、信州大学の学生の多くが松本の魅力を知らないという問題を、どのようにアルピコのサービスに結びつければ解決できるかを考えることでした。どのような提案であれば私たちと組みたいと思ってもらえるか、企業の視点で物事を捉えることが難しかったです」(石井さん)

「チームの中で『いいね!』と盛り上がっていても、『本当にそれでよいのか』と客観的・批判的な視点で捉えることを大切にしました。違う意見を言える雰囲気がチームにあったこともアイデアを高めることができたと思います。意見を交わし合う『壁打ち』を何度も行い、提案内容を改善していくのは大変でしたが、そのおかげでよい提案ができたと思います」(加藤さん)

「この授業は、今後に生かせることばかりでした。毎回プレゼンする機会があり、そのたびに内容や発表の仕方について、フィードバックをいただきました。先生や企業の方、TAのコメントは的確で、正直、心が折れそうなときもありました。それでも、今日の最終提案までの過程で得たものはとても多く、これからの学生生活で生きてくると思っています」(山下さん)

「今回の授業で、問題解決に向けた課題設定や、課題を遂行するための手順を実践的に学び、物事に取り組む際の考え方が身についたと思います。仲間と意見を出し合い、協力し合う中で、チームワークの重要性も学びました」(前田さん)

「1年前の自分より間違いなく成長した!」と全員が自信をもって話す姿が、この授業の効果を物語っている。

取材日:2023年2月17日

![ベネッセ教育総合研究所[公式ツイッター]](/images_sp/btn/btn_tw.png)