一つの新聞記事を題材に、学生・社会人混合チームで質問を練り上げる

「マラソンQ」と銘打ち、2大学の学生に大学院生や社会人も加えたワークショップも、学期に1回設けている。2021年度後期には、12月に40人が参加して行われた。「マラソンQ」の名前には、質問(クエスチョン)をマラソンのように続けようという意味が込められている。

■「マラソンQ」の概要

- ◎参加者

- 学部生22人、大学院生・社会人18人

- ◎チーム数

- 1チーム5〜6人 計7チーム

- ◎活動の流れ

-

10:00-10:10全体の流れを説明10:10-10:30チーム活動:今日の新聞を読んで気になった記事と疑問を伝え合う10:30-10:45課題と進め方を説明10:45-13:20チーム活動:「コロナ特措法見直し議論」の新聞記事を読み、三つの質問を練り上げる13:20-14:15発表:各チーム発表1分間、質疑応答5分間14:15-15:00講評

- ◎活動のテーマ

- 「リーダーとは何か?」

- ◎チーム活動の課題

- 「コロナ特措法見直し議論」の記事を読み、プロジェクトチームの立場で、質問を3つ作成。根拠となる文献は、必ず書籍などの紙媒体を含めて示す

- ◎「コロナ特措法見直し議論」の記事の要約

- 自民党の新型コロナウイルス感染症対策本部が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(通称:コロナ特措法)の見直しに向け、プロジェクトチームを立ち上げて議論を開始。緊急事態宣言の効果が発揮できない部分が出てきている中で、議論の焦点は、外出制限や飲食店の営業規則などを強化するかだという。

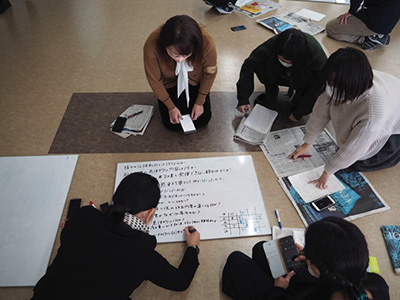

チーム活動は、車座になって進められた。椅子に座ると人と人との間に距離ができてしまうが、床に座れば相手との距離がより近くなるからだ。また、名前は、ニックネームのように、自分が呼ばれたい名前で呼び合う。この場では、新しい自分となり、積極的な意識を持てるようにという意味がある。

2時間半で、チームで三つの質問をつくり、根拠となる資料も探し出す

学生が司会進行も担当し、司会者が全体の流れを説明したあと、今日の活動を通じて、「リーダーとは何か?」を考えてほしいと伝えた。同科目では、「多様な人々と協働できるリーダー」の育成を目標に掲げている。今回の活動でも、学生がその目標に対する自分なりの答えを探せるようにするためだ。

参加者40人は7チームに分かれた。メンバーは大半が初対面だったため、まず自己紹介を行い、続いてアイスブレークとして、朝刊から気になった記事と、それに対する疑問をそれぞれ述べ合った。

そして、本日のメインの課題が発表され、早速、活動に入った。

まずは記事を読み、プロジェクトチームの立場になりきって、質問を出し合った。「見直すべきコロナ特措法の内容は何か?」「『憲法上の整理』とは、何条ですべきか?」「ロックダウンする基準は何か?」など、ホワイトボードに次々に書き込まれていく。

続いて、出された質問を、回答範囲に制限を持たせず、自由に答えてもらうオープンクエスチョン(○印)と「Yes/No」や簡単な知識での回答を求めるクローズドクエスチョン(△印)に分類し、それぞれの質問を○印→△印、△印→○印に転換した。例えば、

△緊急事態宣言の効果の検証は十分だったのか?→○どのような検証がされたのか?

○私権制限のメリットとデメリットは何か?→△私権制限はできるか?

というように質問を転換し、質問内容を整理した。

オープンクエスチョンは○印、クローズドクエスチョンは△印をつけて、問いを転換。別の角度から問いを捉えることで、何が重要なのかが見えてくる。

全チームが同じ流れで準備段階を終えると、発表開始時刻の13時20分まではフリータイムとなった。各チームは、タイムリミットまですべきことを整理した。

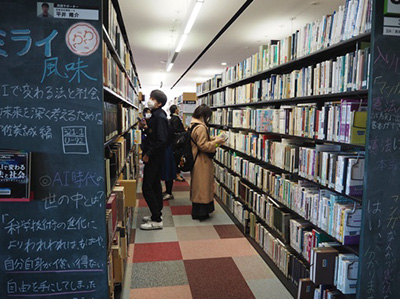

あるチームは、「まだ質問の方向性が絞り切れていない」「このまま質問の分類と転換を続けよう」と、ホワイトボードに書かれた質問をもう一度見直していった。別のチームは、「ロックダウンなどのデータを見る」「コロナ特措法の内容を詳しく調べる」「私権制限の歴史を探す」などと、調べる項目をリストアップ。メンバーで分担し、「昼食も済ませて、1時間後に集合」と決めて、学内の図書館に向かった。

学内の図書館を訪れ、憲法や民法、地方行政の書架で文献を探す。判例を読み込む姿もあった。

調べれば調べるほど出てくる疑問、深まる議論

発表開始時刻の1時間前になると、多くのチームが教室に戻ってきた。図書館やインターネットで調べたり、SNSで質問をしたりした結果を報告し合い、三つの質問を練り上げていく。その話し合いの間にも、次々に疑問が出されていた。

「人流抑制というけれど、自治体単位で制限したから、制限が緩やかな地域に人が流れていったよね。国で一本化すればいいのに」

「知事が命令を出すことになっているよね。法的根拠があるのでは?」

「そこをきちんと調べよう」

また、あるチームは、「コロナ特措法を見直すプロジェクトチームの立場」を改めて確認し合った。

「新聞記事では、人流抑制を目的とした議論の中で、外出制限の強化が検討されていると書いてあるよ」

「それを法制化するかが論点だから、法的根拠を整理しよう」

図書館で借りてきた書籍から、質問の妥当性を裏づけていく。

全チームが、指定の時刻までに三つの質問をホワイトボードに記入。チームごとに、発表と質疑応答が行われた。

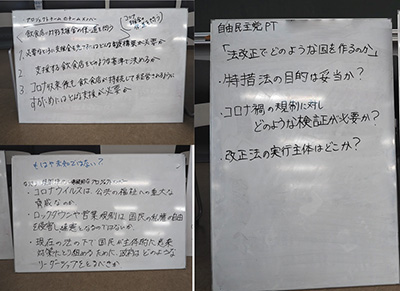

「法改正でどのような国を作るのか」をタイトルにしたチームは、次の三つの質問を挙げた。

・コロナ特措法の目的は妥当か?

・コロナ禍の規制に対し、どのような検証が必要か?

・法改正の実行主体はどこか?

この三つの質問にした理由を次のように述べた。

「改正をするために、そもそも特措法の目的は妥当かと立ち返る必要があると考えました。これまで特措法に基づいた制限がされているので、その効果があったのか、検証も必要です。さらに、制限自体は、自治体に任せているので、それで本当によいのかという疑問がありました」

質疑応答では次のようなやり取りが行われた。

「タイトルにある、『どのような国を作る』のかは、具体的にあるのですか?」

「決まっていません。改正の目的に、『国民の経済と生活を守る』とあります。その目的自体が妥当なのかを検証するため、守れていたのか、守れていなかったのかを調査する必要があると考えています。また、憲法に基づいた検討になります」

「検証すべき項目が具体的にあるならば、教えてください」

「自治体によって、規制の度合いが異なります。規制が厳しい自治体から、緩い自治体に人が流れているという実態があり、自粛警察が出る騒ぎにもなりました。行動規制に効果があったのかを検証したいと考えました」

司会者は、質問をしていない学生に発言を促すなど、全員がアウトプットするよう配慮していた。

各チームが発表した内容の一部。

チーム活動を終えて語られた、それぞれの「リーダーとは?」

すべての活動が終了し、最後に、大学院生・社会人が1人ずつ、授業での活動を講評した。

「去年までこの授業を履修していました。自分から周りに聞かないと分からないことや改善できないことがたくさん出てきます。改めて、質問力は大事だと感じています」(参加者の大学院生)

「この短時間で、発表の形になるよう合意形成にもっていく力は素晴らしいと思いました。発表内容に違和感を持った人もいると思いますが、その違和感を大切にして、問い続けてみてください」(参加者の社会人)

本日のテーマ「リーダーとは何か?」についての考えも語られ、学生は、一つひとつの言葉をノートに書き留めていた。

「仕事にはいろいろな局面が出てきます。その時にその場で適切な判断ができる人が、リーダー的な人だと思います」(参加者の社会人)

「リーダーシップとフォロワーシップなどと型にはめずに、自分なりに探してみてください」(参加者の社会人)

そして、司会者からコメントを求められた松本客員教授は、「今日のテーマである『リーダーとは何か?』。学生は、私の答えを期待していると思いますので、答えは言わないでおこうと思います」と述べ、ワークショップを締めくくった。

(後編に続く)取材日:2021年12月18日

![ベネッセ教育総合研究所[公式ツイッター]](/images/index/ttl_twitter_mini.png)