チーム協働による

創造性を科学する

- 2024/3/29 NEW!! 2/23開催「探究と社会をつなぐ創造性教育」研究会のレポートを公開

- 2024/3/29 NEW!! 創造性教育の実践報告:2事例を公開

創造性に関わる理解や行動で、

こんな経験ありませんか?

創造性の理解を深め、創造的な課題解決のアイデアを考え、実行していくプロセスは複雑です。

課題. 01 創造性の理解

創造性を一部の天才のものであり、創造的な挑戦や行動を他人事に理解する。

日本人に特有の

「創造性の神話・事実」の理解

国際比較の調査により、科学的証拠によって裏付けられていない創造性に関する固定観念、いわゆる、創造性神話の信奉に他国と同様の傾向だが、日本人に特有の傾向があることがわかりました*1。創造的な問題解決行動の前提となる認知のため、エビデンスに基づく正しい理解をすることで、創造的な行動を促進する可能性があります。

課題. 02 創造性を学ぶ機会

創造的な問題解決を学ぶ機会に触れていないことで、一歩が踏み出せない。

創造的なスキルを伸ばす

「創造的な学習環境」

200以上の論文レビューに基づく報告によれば、教室や学校の外での学び、学習者の主体性に基づく体験などに代表される創造的な環境が、創造的スキルの発達に影響を与えることが明らかになっています*2。STEAM業界のイノベーターを分けるスキル一つは創造性と言われており*3、エビデンスに基づく創造性を伸ばす学習環境や教育の研究と社会実装が求められています。

課題. 03 実行アイデアの決定

時間がないなかでプレッシャーを感じ、出たアイデアをあまり考えずに取捨選択、実行計画を立ててしまう。

アイデアを形にする創造的プロセス

「クリエイティブ・シンセシス」

並外れた創造性を継続的に実⾏している集団に特徴的なプロセスとして「クリエイティブ・シンセシス」*4が注⽬されています。これは、⼀つのアイデアをチームで集団的に注視し、具現化に向けて相乗りあるいは深掘りしていくもので、ブレイクスルーを生み出し、イノベーションにつながるとされています。⽇本でも、⼀般企業を対象とした予備調査により類似のプロセスによる効果が確認されています*5。

課題. 04 アイデアの実現

あまり意識せずにブレストをしてアイデアをたくさん出すが、着地点が見えなくなる。

創造的なアイデアを形にする

「4つのフェーズ」の壁を乗り越える

個人の創造的なアイデアを企業や社会のイノベーションへと変えるには「4つのフェーズ(生成、精緻化、擁護、実行)」があり*6、それぞれのフェーズにおいて「必要とされる社会的ネットワーク」は異なることがわかっています。つまり、アイデアを形にしていくためには、ブレストによるアイデアの生成だけでなく、チームメンバーのもつそれぞれの強みを活かし、協力者を必要に応じて巻き込みながら、4つのフェーズの壁を乗り越える力が必要となります。

- *1 Ishiguro, Inamizu & Sato. (2023). The Japanese conception of creativity: Myths and facts, under review.

- *2 Davies, D., Jindal-Snape, D., Collier, C., Digby, R., Hay, P., & Howe, A. (2013). Creative learning environments in education-A systematic literature review. Thinking Skills and Creativity, 8(1).

- *3 Avvisati, F., Jacotin, G., & Vincent-Lancrin, S. (2014). Educating Higher Education Students for Innovative Economies: What International Data Tell Us. Tuning Journal for Higher Education, 1(1).

- *4 Harvey, S. (2014). Creative Synthesis: Exploring the Process of Extraordinary Group Creativity. Academy of Management Review, 39(3), 324‒343.

- *5 古川久敬. (2018). 組織⾏動研究の展望:パラドックスを抱えた組織と個⼈を意識して. 組織科学, 52(2), 47‒58.

- *6 Perry-Smith, J. E., &; Mannucci, P. V. (2017). From Creativity to Innovation: The Social Network Drivers of the Four Phases of the Idea Journey. Academy of Management Review, 42(1), 53‒79.

私たちのビジョン Our Vision

学習、イノベーション、成長のための

探究学習・創造性の研究を通して

大人や子どもたちの

「未来を創る力」を育む

Nurture "the power to create the future" in adults and children

through research on inquiry learning and creativity for learning, innovation, and growth

現在の研究テーマ Research Theme

社会⼈・⼤学⽣が、個人・チームで新しい価値を創る行動に着⽬し、アイデアを生成、精緻化、擁護、実行するまでの4つのフェーズにおけるチーム創造性のプロセスを明らかにする。また、小・中・高校の探究学習の学びの質を高めるための創造性教育の可能性や課題を明らかにします。

大学生の社会人メンターがいる

問題解決型授業におけるチーム創造性

社会⼈メンターが参加する、答えのない問いに挑戦する学⽣チームの問題解決型授業/プロジェクト・ベースド・ラーニング(PBL)を対象とした調査により、⼤学⽣が創造性の発揮性が求められる場面で効果的な社会⼈との関わりを明らかにする。

社会人がアイデアを提案、

実現するプロセスにおけるチーム創造性

オンラインで⾏われる社会⼈が参加するアイデアソンを対象とした調査により、新しいアイデアを実現するために必要となるプロセスを明らかにする。

企業組織における上司の

リーダーシップとチーム創造性の関係

企業において新しい企画を発案し、実行するプロセスにおける上司のリーダーシップを調査することで、組織的な創造性を高める関わり方を明らかにする。企業において新しい企画を発案し、実行するプロセスにおける上司のリーダーシップを調査することで、組織的な創造性を高める関わり方を明らかにする。

小・中・高校の探究学習における創造性教育の

実施・評価とそれを支える環境や教員研修

学校において、児童生徒の創造性を伸ばす教育プログラムを研究開発することで、探求学習における創造性教育の可能性や課題を明らかにする。また、実施に必要となる環境や教員研修を明らかにする。

研究成果 Research Outcomes

他国と比較した日本人の創造性神話・事実の認識

科学的証拠によって裏付けられていない創造性に関する固定観念、いわゆる、創造性神話が、学校や職場での創造的な行動を阻害する可能性が指摘されている。 本研究では、日本語版に翻訳した質問票により日本人3千名あまりに調査した結果、日本人の創造性神話に対する支持率は他国と同様の傾向であったが、日本人に特有の傾向がみられた。

(2024年論文投稿中)通して実現したい未来

組織でクリエイティビティを

発揮するための関わり方を

明らかにする

企業として成果を上げ、経済を活性化させるには、新しい製品・サービスを生み出していくことが欠かせません。そのため、ますます創造性を発揮することが求められるようになっています。実は、古くから「チームワークよく、創意工夫に富む」というのが日本企業の現場の強みと言われてきました。ところが、失われた30年とも言われる閉塞感とともに、日本企業の創造性の低下が叫ばれるようになっています。企業を取り巻く環境が変化したことで、昔ながらのやり方では通用しなくなったからでしょうか?それとも、日本企業の現場が変容してしまったからでしょうか? こうした課題に一つ一つ丁寧に答え、未来への処方箋を描くためにも、フィールド・ベースのエビデンスの蓄積が求められています。本プロジェクトでは、チーム協働による創造性を科学的に解明していきます。

稲⽔ 伸⾏(Nobuyuki Inamizu)

東京⼤学⼤学院 経済学研究科 准教授

1980年広島県生まれ。2003年東京大学経済学部卒業。2008年東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。2005~2008年日本学術振興会特別研究員(DC1)、東京大学ものづくり経営研究センター特任研究員、同特任助教、筑波大学ビジネスサイエンス系准教授を経て、2016年より現職。博士 (経済学)(東京大学、2008年)。企業との共同研究によるオフィス学プロジェクトを主宰。主な著作として『流動化する組織の意思決定』(東京大学出版会、2014年。第31回組織学会高宮賞著書部門受賞)。

過渡期の創造性を育む

創造性の涵養は学校や企業での教育目的として掲げられてきましたが、コロナ禍に代表される急激な社会情勢の変化で注目が高まっています。

創造性といっても様々な種類やレベルがあります。自分の中で新しい発見をすることも、友達が喜んでくれるプレゼントを考えるのも創造性の一端でしょう。一方で、社会に出ると、自分や周囲の人だけでは完結しない創造性を発揮することが期待されます。そのため大学教育では、社会で活かせる創造性を育成する必要があります。そこで育むのは、専門知識の記憶や理解だけでなく、他者と協働する力、自分を信じる力、より良い社会を追求する倫理観の醸成など幅広い人間の良い性質をバランスよく統合した力になるでしょう。

ベネッセは人生のあらゆるステージの教育・福祉に取り組んできた蓄積があります。学生が社会人になるまでの過渡期の創造性がどのように読み解かれるのか、そして、それがどのように学びの支援に展開するのか。新しい時代を切り開く研究に注目です。

石黒 千晶(Chiaki Ishiguro)

東京大学教育学部総合教育科学科卒業。同大学大学院学際情報学府文化人間情報学専攻修士課程修了。同大学院教育学研究科心身発達科学専修博士課程修了。日本学術振興会特別研究員(DC2)、玉川大学脳科学研究所研究員を経て、2019年、金沢工業大学助教に就任。

探究的な学びの質向上につなげる

子どもたちが自ら未来・社会を切り開いてくための資質・能力の育成にむけて、学校現場では「主体的・対話的で深い学び」を取り入れた探究学習への関心が高まっています。

いかに探究的な学びの質を高めるか、その1つの鍵が、創造性にあると感じています。

創造性という言葉は、OECDがこれからの時代を生きていくために子どもたちに必要な資質や能力として設定した「ラーニングコンパス2030」や学習指導要領にも登場する言葉です。

しかしながら、具体的にどのように学習やその過程に関わるものなのか明確には示されていません。

我々は創造性を、単に美術や音楽の分野に限定されるものではない、新たな問題に対して柔軟かつ多様な視点で解決策を見出す能力を含むものとして注目しています。

学習活動を通じて子どもたちがどのように自己と世界の関係を変え、考え方を変容させていくか、その分岐要因を明らかにし、必要な支援や環境を検討していきます。

佐藤 昭宏(Akihiro Sato)

ベネッセ教育総合研究所・学習科学研究室 室長

ベネッセコーポレーション入社後、ベネッセ教育総合研究所にて調査研究や編集業務、学習理論に基づく教材・研修開発、自治体・高等教育機関との教育の質保証に関する共同研究に複数携わる。

文科省「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進事業」「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」事業推進委員。

創造的なアイデアを

実現する力を育む

学びに貢献する

創造性、クリエイティビティという言葉にどのようなイメージを持っているでしょうか?

時代、学術分野により定義は様々ですが、多くの研究者に共通するのは「有用性(適切さ)と独創性(新奇性)」の両方を持つ点です。特に、教育文脈では「創造する能力」あるいは「人格特性」と位置づけ、「特別な才能の創造性(potentiality)」だけでなく、それもふくめた「自己実現の創造性(creativity)」を育むことと認識されています。いままで一部の天才が持つものと語られてきましたが、近年では違います。どんな人でも初めは小さな挑戦や選択、努力から始まり、才能を開花させます。自分にとって新しい挑戦であれば、それは創造性の一端であり、その積み重ね・連続が創造力を育みます。本研究を通して、想いを形にする創造力を一人でも多く持てる未来創りに挑戦します。

佐藤 徳紀(Tokunori Sato)

ベネッセ教育総合研究所 研究員

1983年福島県生まれ。2012年(株)ベネッセコーポレーションに⼊社後、中学⽣向けの理科教科の教材開発を担当。2016年6⽉から初等中等領域の調査を担当後、情報企画室、教育研究企画室の研究員に着任。専⾨は電気⼯学、エネルギー・環境教育、理科教育、博⼠(⼯学)。担当した主な調査は、「第6回学習指導基本調査」(2016年)、「⼦どもの⽣活と学び」研究プロジェクトの質的調査(2016年)など。これまでの主な論⽂は、「中学⽣の理科の好みに及ぼす電気の学習の影響」(2011年)、「中学校と⼤学の連携によるエネルギーを題材とした理科学習プログラムの開発」(2011年)など。

今後の展望 Future Prospects

社会人および大学生のチームの創造的プロセスの研究や議論

社会人および大学生のフィールドにおいてチーム創造性に関連した取り組みをされている研究者・実践家。

⼤学⽣の新しい価値を創る力(創造力)を育成する教育プログラムの開発

大学生の創造力の育成に関心がある授業担当者や大学関係者。

大企業など多様な従業員で構成されるチームによる創造性発揮のための人財開発

組織内で新しい企画アイデアの⽣成〜実⾏までの、チーム創造性を発揮する人財開発に興味があり、連携が可能な方。

小・中・高校の探究学習での創造性教育のプログラムや評価尺度の開発

学校で探究学習などでの創造性教育の実施に興味があり、連携が可能な方。

研究レポート Research Report

本研究プロジェクトは、日本の創造性に関わる理解や行動、教育における疑問を明らかにすることを目的にしています。

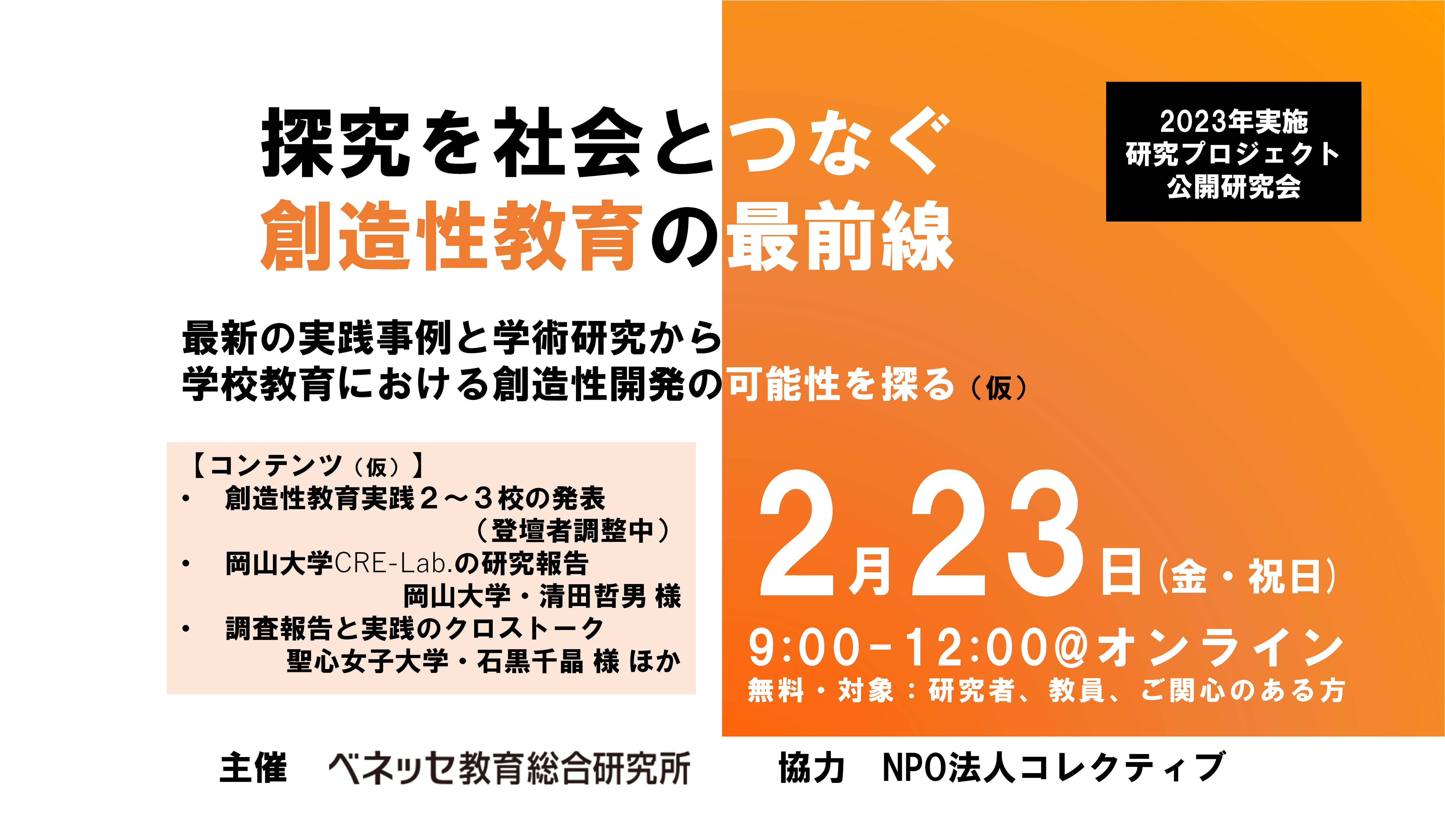

ベネッセ教育総合研究所は、2024年2月23日、オンラインセミナー「探究と社会とをつなぐ創造性教育の最前線」を開催しました。小学校や高等学校、大学における創造性教育の実践と創造性に関する調査報告を交えながら、学校教育における創造性開発の可能性について、参加者とともに考えました。

公開2023/3/29

著者ベネッセ教育総合研究所(主催・記事作成)

- #創造性教育

- #探究学習

- #社会情動的スキル

link

近年、国外の創造性研究により、教師のもつ創造性の暗黙理論—創造性とは何かということに関する信念—が児童や生徒の創造性の発達に重要な影響を及ぼしうることが明らかにされてきた。しかし、日本においては、そもそも教師がどのような創造性の暗黙理論をもつのか不明なままである。本研究では、日本の小中高の教師517名を対象に、「創造性とは何か」で尋ね、自由記述内容を分類した。その結果、独自性や主体性に関する記述が半数以上であり、次いで問題解決に関する記述が多かった。不規律・持続性・開放性・衝動性に関する記述はほとんど見られなかった。本研究は、日本の教師のもつ創造性の暗黙理論を理解する上で重要な知見を提供する。

公開2023/3/29

著者澤田 和輝

- #創造性

- #暗黙理論

- #教師

link

本研究では、「境界が曖昧なチーム」においてアイデアの生成と精緻化のジレンマを克服するプロセスを明らかにする。実験的にビジネスアイデアコンテストを行い、そこで得られたデータの分析を通して、アイデア生成と精緻化のプロセスそのものがチーミング・プロセスでもあることの重要性を示す。

公開2023/3/29

著者稲水 伸行

- #創造性

- #進化論モデル

- #創造的合成モデル

- #境界が曖昧なチーム

link

本記事は、問い形式の学年目標を導入した結果、教員の協働が促進された都内のS中学校・高校の取り組みを紹介する。取り組み前は、各教員がクラスの運営について大きな裁量権を持ち、自律的に働いていた。しかし、取り組み後は、学年団の教員全員が問いを軸に考え、行動するようになり、互いに関わり合いながら授業や行事を企画するようになった。問いの形で目標を提示することが、どのように教員の協働を促すのかについて、研究の一部をもとに考える。

公開2023/3/29

著者花原 杏珠

- #協働

- #チーム

- #教育現場

link

北海道中富良野町にあるゴミ問題。児童はその実態を知り、自分たちにできることを考えていった。町と地域人材、NPO法人との協働を通して、地域課題解決に臨んだ学びを紹介する。

公開2023/3/29

著者藤井 泰行

- #社会課題解決

- #ゴミ問題

- #協働

link

校長として、外部人材と学校をどのように繋げ、協働的・創造的な学びを実現すればよいだろうか。教員が社会関係資本と繋がり、授業デザインを行える学校づくりを実現するため、映像制作を軸にした学びのSTEAM化を推進する。

公開2023/3/29

著者竹森 正人

- #社会関係資本

- #非言語表現力

- #STEAM教育

- #映像制作教育

link

優れたアイデアが生み出され、実現に至るには、アイデアの発展段階に応じて、利用するネットワークを切り替えていくことが重要である。しかし、この切り替えを促す要因はこれまでの研究ではよく明らかになっていなかった。本研究の結果、本業からの逸脱、アイデア所有権の拡大、ピッチ機会の頻度の3要素がネットワークの切り替えを促していたことが示唆された。

公開2023/3/29

著者山口 一青

- #創造性

- #イノベーション

- #アイデア

- #社会ネットワーク

link

近年、大学生がチームで取り組む問題解決型の学習が増えており、社会人がメンターとして関わるケースも増えている。本調査では、オンラインで行われた問題解決型学習のプロセスにおいて、大学生チームはどのような困難を抱え、社会人の関わりが創造的な課題解決をどのように促進するのかを、事前・事後のインタビュー調査により分析した。その結果、アイデアを生成してから実行するまでの段階で、大学生チームの課題およびニーズがみられ、ニーズに合わせた社会人の関わり方が行動を促進していた。

結果を、「⽇本創造学会 第44回研究⼤会の発表内容」から報告する。

公開2023/3/31

- #チーム創造性

- #大学生

- #問題解決型学習

- #社会人メンター

link

近年、働き方が多様化するなかで、流動性、重複性、分散性を特徴とする「境界が曖昧なチーム」が、増えている。しかし、アイデアの生成・精緻化のジレンマを考えると、境界が曖昧なチームは、アイデア生成には優れているが、アイデア精緻化も優れているとは限らない。どうすればチームはこのジレンマを克服できるのだろうか。そこで、ある企業従業員を対象としたビジネスアイデアコンテストを開催し、参加チームの議論プロセスを定性的・定量的なデータを用いて分析した。その結果、従来からアイデア発想として提案されてきた進化モデルによるプロセスを踏襲するチームと踏襲しないチームの2つのタイプが観察された。興味深いことに、後者のアイデアの質は前者と大きな差が見られず、後者のグループはコンテスト終了後も活動を継続し、創造的なプロセスもチームで行われた。

結果を、「経営行動科学学会 第 25 回年次大会の発表内容」から報告する。

公開2023/3/31

- #チーム創造性

- #アイデア生成・精緻化

- #ジレンマ

- #議論プロセス

link

企業において、 近年の働き⽅の変化に合わせた チームでの創造性の発揮に注⽬が集まっているが 、そのプロセスの複雑さの観点から議論の余地がある。そこで、 企業内で⾏う事業 アイデアソンにおけるチーム議論を分析した。結果、アイデアの発想および精緻化のフェーズにおいて、コアコンセプトの⽣成に成功したチームが議論を活性化させていた。

結果を、「⽇本創造学会 第43回研究⼤会の発表内容」から報告する。

公開2022/3/35

- #チーム創造性

- #異業種

- #コンセプト生成

link

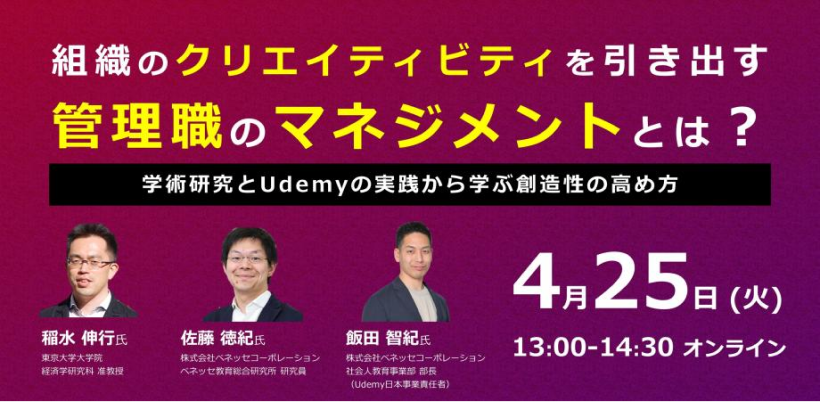

外部メディア掲載 Media Coverage

-

2023/4/25開催 タバネル様セミナーの登壇報告レポート

-

2022/12/10開催 ウィルシード様セミナーの登壇報告レポート

関連コラム Related Columns

お問い合わせ Contact Us

※リンク先は、株式会社ベネッセコーポレーションの問い合わせフォームに飛びます