商品の販売や、日本再生の事業を、チームや個人で実践

1〜3年次の必修科目「プロジェクト」は、文字通り、学生が自分たちで計画を立ててプロジェクトを実施する科目だ。1年次4学期の「プロジェクト基礎C」では、学生は3~4人1チームとなり、新しい価値の創出を目的として自ら考えた事業を実施した。2年次1・2学期の「プロジェクト応用A」では、6月と8月に開催される武蔵野大学EMCのオープンキャンパスの企画・運営に取り組んだ(https://note.com/mu_emc/n/n26b96ed955ae)。高校生の来場者を多く集め、EMCのよさをアピールするという目標に向けて、学生は、チームごとに役割を分担し、それぞれ企画を立て、活動した。

「プロジェクト応用A」に引き続き開講された2年次3・4学期の「プロジェクト応用B」では、チームや個人でビジネスの計画を立て、実践することが課題だ。担当教員は、1・2学期に続き、海野慧教授、五嶋一人教授、平石郁生教授、津吹達也教授の4人で、全員が実務家教員だ。

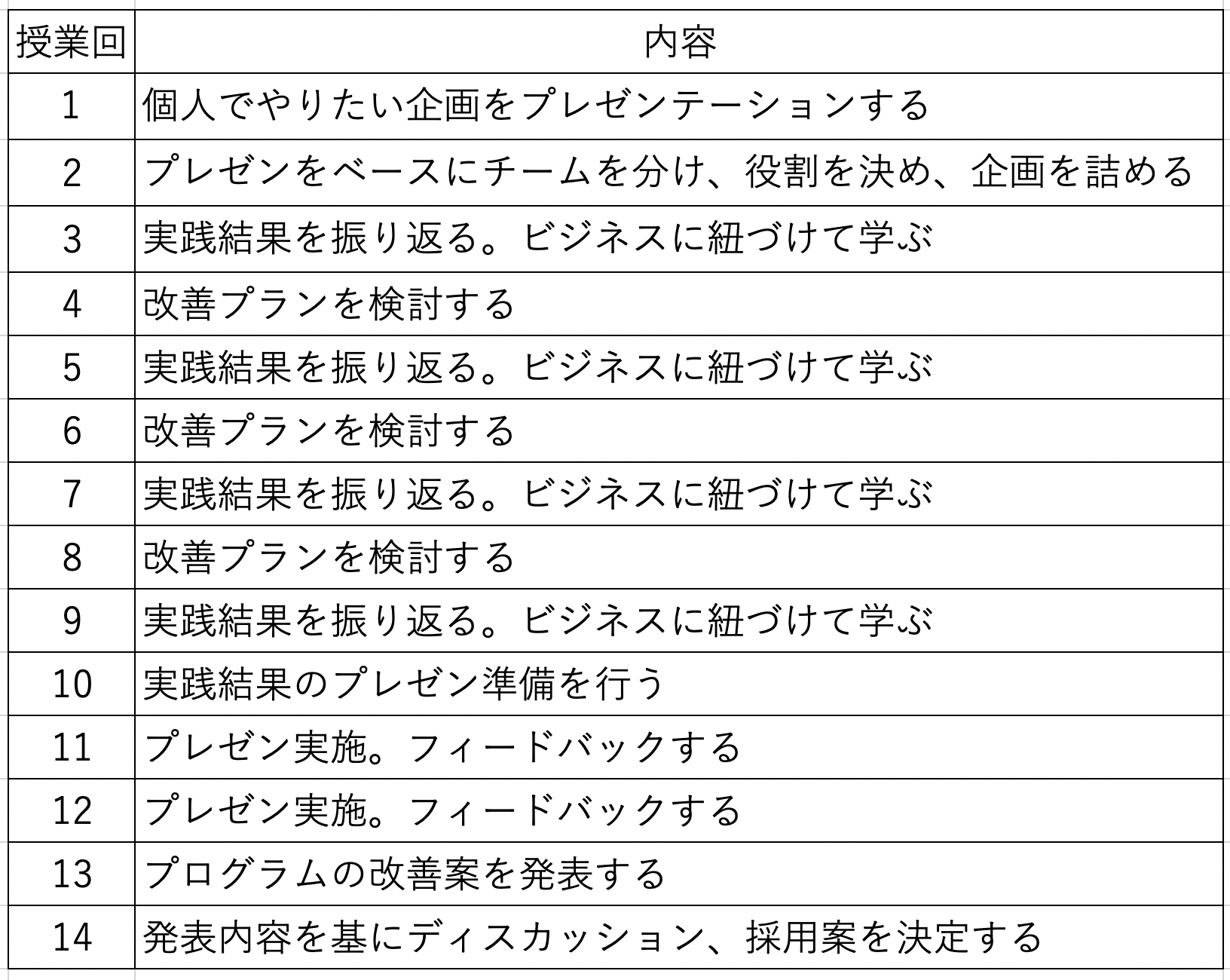

■「プロジェクト応用B」の概要

◎履修者(必修科目):アントレプレナーシップ学部2年生 60人

◎単元計画(2年次3・4学期に実施)

※授業外でもチームや個人で活動。

▲ 画像をクリックすると拡大します。

テーマ別に3クラスが設けられ、学生の希望に応じてクラスが割り振られた。

・海野教授「商売をやろう」

・五嶋教授「SUZURI(*)を活用し商売を行う」

*オリジナルグッズ・アイテムの製作・販売ができるECサイト。

・平石教授「日本の再生につながる事業を考案する!」

学生は、自分の課題意識や目標の下、調査や実証を踏まえて事業の計画を立て、それを実行する。毎週の授業でそれを発表し、教員は、対話や相談、アドバイスを通じて学生をサポートした(写真1)。また、活動は授業内に収まらず、多くの学生が自主活動をし、教員にも相談した。

12月の中間発表、1月の最終発表は、他クラスのチームの実践を共有するため、3クラス合同で実施。各チームの発表には、他クラスの教員がフィードバックをして、多様な視点でのアドバイスを得られるようにした(写真2)。

利益を出すのは大変! 身をもって体験する学生たち

クラスごとに学生の実践を紹介しよう。

海野教授のクラスでは、「商売をやろう」をテーマとして、アプリの開発や商品・サービスの販売などを、チームまたは個人で行った。

◎キャンパス内での弁当販売

9〜11月の2か月半、週2日、有明キャンパスで弁当を販売。メニューは、キーマカレーや海苔巻き弁当など。食品衛生管理者は、同キャンパスにあるカフェの代表に協力を得た。原価率50%として販売し、毎回ほぼ完売。総売上高は約12万円で、利益は約6万円だった。ただ、メニューの開発や調理・販売などに携わったスタッフは総勢10人で、その人件費を考慮すると赤字となる。チームの代表は、中間発表で次のように振り返った。

「弁当はほぼ完売しましたが、それでも人件費を含めると利益は出ず、飲食店の経営がいかに大変か分かりました。また、大学や保健所への申請などで企画書の書き方を学び、販売時にはメンバーとの効果的かつ効率的な情報共有の方法も分かってきました」

◎小説×珈琲「ノベルドリップ」

自身が執筆した短編小説の世界観を表現した珈琲を、その小説とともに提供。珈琲の抽出から飲み終わるまでのすべての工程を経て、世界観を体験するというコンセプトの喫茶店を出店する(写真3)。12月の2日間、試験的に実施。短編小説は7,000字程度で、滞在時間を30〜40分と想定し、店舗の規模は4〜5人を最大とした。

「価格は決めず、お客様が感じた価値で支払ってもらう方式にしました。常設は難しいので、基本的には、常設の店舗を構えず、イベントとして間借りして営業予定です」(発表者)

◎車のヘッドライトのクリーニングサービス

飛び込みでの営業活動と、インターネット上の掲示板サイトで依頼を受け付け。

◎海外留学生と日本人学生の交流会

外国人留学生と日本人留学生の交流会を実施。プログラムは、中国人の起業家による講演や価値観ババ抜きなど。

◎自己発見サービスの提供

主に中高生や大学生を対象として、1か月に3回の1on1を実施し、その内容を専用のアプリケーションでフィードバックをするサービス。保護者が子どもの可能性を広げることを期待して利用することを想定。

中間発表で、平石教授や五嶋教授が指摘したのは、スケール感だ。商品・サービスが売れ、物理的にかかった経費を稼ぐことはできても、製作や販売にかかった自身の労力に見合う収益は得られなかった。その要因の一つはスケール感にあるとし、その点を考慮して事業を考えるようアドバイスした。

最初は知人に販売。その先の販路を広げるには?

五嶋教授のクラスでは、全員がECサイト「SUZURI」を活用して、商品の販売を行った。プラットフォームの制約がある中で、サイトの特性を分析したり、自分たちの得意を生かしたりと、5つのチームがそれぞれに工夫して商品を考案した(写真4・5)。

あるチームは、「SUZURI」の特徴は、「インフルエンサーが自身のグッズを販売するプラットフォーム」と分析し、インフルエンサーではない自分たちが商品を売るためには、「一人ひとりのニーズに応えたイラストを作成し、オンリーワンのグッズを作ること」と捉えた。そこで、イラストの見本を掲載しておき、イラストの得意なメンバーが依頼に応じたイラストを描いてグッズを製作する受注生産方式にした。

一方で、別のチームは、その特徴を利用し、友人のインフルエンサーに関連したグッズを製作して販売。友人のコミュニティはEMCの外部に広がっていたため、最初に知人に販売の告知をした後は、口コミで情報が広がり、売上につながったと報告した。

「SUZURI」の販売傾向を観察して、販売方針を決めたチームもあった。

・商品アイテムが多いTシャツは避けて、商品アイテムが少ないステッカーとスマートフォンケースに絞る。

・かわいい商品が売れているので、動物のイラストや写真が入ったものなどのかわいらしさを全面に出す。

と商品展開を決め、そうした商品を購入するのは女性や子どもが多いのではないかと考えて、周囲の女性や子どもに宣伝。最初は購入につながっていたが、宣伝できる範囲が限られるため、すぐに頭打ちになったという。

また、「SUZURI」だけでは売上の見込みが立たないと判断したチームは、五嶋教授に相談して「SUZURI」以外に販路を広げた。自分の得意を生かした方がよいと考え、アイドルのライブで使う「うちわ文字」やステッカーを製作し、同じアイドルのファンに向けて販売。約2万円を売り上げた。

多くのチームで共通していたのは、購入者が知人にとどまっていたことだ。学生からは次のような振り返りがあった。

「購入者をゼロから10人にするのは簡単にできても、そこから先、10人を100人にするためには、知り合い以外にも販路を広げなければならず大変でした。4学期は100人を目指して外部にも発信しましたが、友人の友人の段階になるとなかなか購入にはつながりませんでした。そこをどう広げていくかが課題です」

それに対して、五嶋教授は、「最初は身近な10人を対象としても、その10人が、『これがなくては生きてはいけない』というほど熱狂して、自分の周りの10人に広げてくれたらそれで100人になります。そうした商品やサービスを生み出せるかが、一つの勝負どころではないでしょうか。それができないと判断するなら、マーケティングをしっかりと行うという方法もあります」とフィードバックした。

自分の課題意識を基に、日本再生を目指す事業を立案

平石教授のクラスでは、「日本の再生につながる事業を考案する!」をテーマに、それぞれの課題意識を基に、個人またはチームで事業を行った。そのうちの3つを紹介しよう。

◎在留外国人による日本の観光地の情報発信

日本の観光地や店、穴場スポットなどを、在留外国人にSNSで発信してもらい、インバウンドにつなげる。まずは、情報発信をする外国人を集めるため、チラシを制作して外国人が多く集まる場所に掲示し、また、教員に外国人の友人を紹介してもらい、その人を通じてSNSで企画を拡散。応募者の外国人3人と打ち合わせをして、「コーヒー」「ナイトクラブ」「祭り」をテーマに、実際に行ったお店の情報を投稿してもらった(写真6)。収益化の方法は検討中であり、今は、投稿するスポットの発掘に注力していると発表した。すると、質疑応答では、学生から、「旅行代理店を立ち上げて、SNSで日本の情報を投稿して旅行者を集めてツアーを組むのはどうか」といったアイデアが出された。

◎渋谷区長になる

生まれ育った東京都渋谷区をシリコンバレーのようなスタートアップの聖地にするため、渋谷区長を目指して活動している。元々、2030年までに起業して、資金調達1兆円を目標に掲げていたが、スタートアップを積極的に支援する福岡市について調査し、社会課題に取り組む企業人や政治家に話を聞くうちに、目標を達成するためには議員になって施策として推進する必要があると考え、渋谷区長を目標に切り替えた。現在は、品川区長選のボランティア、渋谷区議会議員との対話、スタートアップに関するイベントへの参加のほか、ハロウィーン時に渋谷で清掃活動をしたり、ラグビーイベントを開催したりと、地域活性化にも取り組む。2023年4月から、月1回、他大学の学生も参加する自主ゼミを開き、社会課題に取り組む議員やNPOから話を聞く場を設けると発表し、参加を呼びかけた。

精力的に活動する発表者に、津吹教授は、「スタートアップで活性化している地域と比べて、渋谷区には何が足りないのかを調べると、次にすべきことが見えてくるのではないでしょうか」とアドバイスした。

◎カンボジアでの活動資金を得るクラウドファンディング

ゼミの活動として、春季休業中にカンボジアを訪れ、現地の障害者施設の自立を支援するために屋台での飲食販売を計画している(この活動の様子は連載第8回でリポート予定)。その資金調達として、クラウドファンディングを実施。寄附額に応じたお礼の設定、寄附者を募る広報活動などを4人チームで実施した。海野教授は、「海外のビジネス体験に終わらせず、現地の支援になるためにはどうすればよいかをとことん考えてほしい」と、活動にエールを送った。

内省で終わらせず、気づきや学びを言語化して発表

最終発表後、2年次の1年間のプロジェクトを振り返った。活動後には、個人で振り返り、それをグループで共有し、それも踏まえた上での振り返りをクラス全体に発表する(写真7)。学びや気づきの中から大事な要素を抽出し、それを言語化することで、学びを自分の中に残し、3年次のプロジェクトなど、次の活動につなげる機会としている。

振り返りの全体発表では、学生から次のような発言があった。

「3・4学期のプロジェクトでは 自治体と交渉する機会が多かったのですが、法律が複雑でそれをクリアする難しさを感じました。また、自分たちの思い通りに物事が運ばず、返事がなく、待たされて時間をロスすることが多かったので、早く動いてそこで出てきた問題を一つひとつ対処していくことが、円滑に物事を進めるためには重要だと分かりました」

「チームでの活動では、物事の構造化が重要だと感じました。メンバーに目的を説明して、最初は一緒にやって方向性を共有するようにすると、思うような仕上がりになりました。誰かに頼むと、自分ができないことができるようになりますが、相手が必ずしも自分と同じテンションとは限らないので、期待通りにならないという難しさも感じました」

「正直に言って、1・2学期の活動(オープンキャンパスの企画・運営)は乗り気ではなく、この経験は将来、どこかで役立つのだと、自分に言い聞かせて頑張りました。一方、3・4学期の活動では、自分が好きなグッズを製作して販売し、購入した人からも喜んでいただき、その楽しさが活動のエネルギーになりました。この1年間で2通りの頑張り方をして、両方とも大事だと学びました」

五嶋教授は、学生のそれぞれの振り返りに一つずつフィードバックするとともに、「自分たちの経験を具体的に織り交ぜて話すと、話に説得力が増して、心が動きます。抽象的な話に終わらないように、エピソードトークを入れて話すよう心がけましょう」と、発表の方法もアドバイスした。

2年次でのすべての経験を糧に、新しいステージへ!

3年次の「プロジェクト発展」では、「起業」をテーマにプロジェクトを実践する。EMCでは卒業論文が必修ではないため、3・4年次の「プロジェクト」を通じて「起業」に正面から向き合い、「起業」することが、卒業論文に相当するものとして位置づけられている。それを踏まえて、担当教員3人がメッセージを伝えた。

海野教授「今回のプロジェクトで、継続的にお金を稼ぐことがいかに大変かを実感した人は多いでしょう。相手本位に考えることは重要ですが、それをしすぎると、自分の軸が分からなくなってしまいます。自分がやりたいことを突き詰めた結果、それが周りの人も幸せにするという活動を、3年生で実践できることを期待しています」

五嶋教授「『苦労しました』『面白くありませんでした』という皆さんの振り返りを聞いて、この授業は大成功したと感じています。その経験は、3年生、4年生のプロジェクトで必ず生きてきます。1年生の『ファイナンス』の授業で作成した事業計画書を見返してみてください。無謀な計画に恥ずかしくなると思います。それが、皆さんの成長の証しです」

平石教授「私はスタートアップに投資をする際、それが自分にとってどんな意義があるのかを必ず質問します。困難にぶつかった時に、それが支えになるからです。まだ大学2年生です。3年生、4年生、そして人生の中で、自分が心底やりたいことを真剣に考えて、探し続けてほしいと思います」

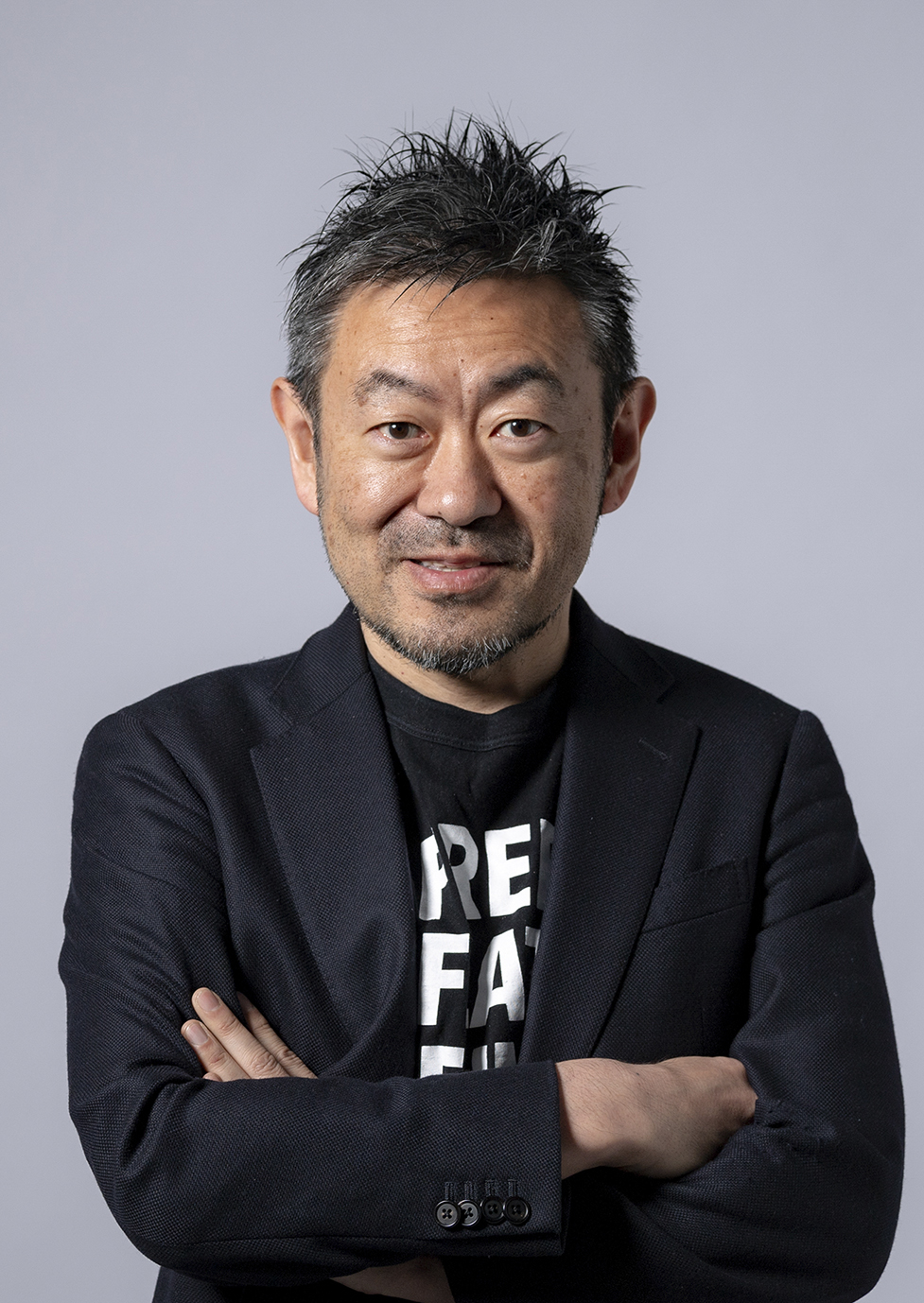

そして、2年生でEMCを中退し、新たな挑戦をする学生が2人いることが報告され、その2人が決意を述べた(写真8)。

「EMCを卒業してから次の学校に行くか、今辞めるか、とても悩みました。でも、悩む暇があったら、次に進もうと決断しました。そう決められたのは、EMCで学び、自分らしくいられるようになったからだと思っています。EMCのみんなの活躍が世の中に広がっていくことを願っています」

「この春からは別の通信制の大学に入ります。自分自身が社会を動かすというより、その社会の構造や背景を突き詰めて研究したいと思うようになったからです。EMCで『人の夢を笑わない』という、互いにリスペクトして共に育っていくというエネルギーに触れて、自分にとってよりよい学生生活になるよう環境を変えようというマインドになりました。ありがとうございました」

伊藤羊一学部長は、2年生の締めくくりとして、授業の最後に次のメッセージを送った。

「EMCを離れても私たちは仲間だと、教員みんなが思っています。ほかの世界で活躍するとしても、私たちは仲間を全力でサポートします。それは皆さんに対しても同じです。これからも、うまく行かずに悩んだり、立ち止まったりするでしょう。それを受け止めて、皆さんが自分の力で勝負する力をつけて巣立っていくのを、教員全員でサポートします。2年生が終わりました。まだ半分、もう半分です。皆さんと一緒にこの学部をつくっていきたいと思います」

取材日:2022年10月26日、12月3日、2023月1日28日

連載第8回は、2022年度の2年次3・4学期に行われた「ゼミナール」のうち、今回取材した「プロジェクト応用B」で、カンボジアでの活動資金を得るためのクラウドファンディングを行った津吹達也教授ゼミメンバーのカンボジアでの活動を中心にリポートする。

![ベネッセ教育総合研究所[公式ツイッター]](/images/index/ttl_twitter_mini.png)