「スマホ第一世代」である中高生の現実感覚について、特に自分用のスマートフォンを所有する中高生に関する調査結果から考察した(『中高生のICT利用実態調査2014』)。他者との「つながり」に関しては、多くの者がLINE等のアプリでの「友達」とのコミュニケーションを中心に使い、半数程度の者がTwitterも活用して、「つながり」を維持していることがわかった。ネットで知り合った人と出会った経験をしている者は少ないが、中学校では成績下位層で、高校では進路多様校で、ネットで知り合った人と実際に会っている者の割合が高い。家庭での過ごし方を中心とした時間に関しては、スマートフォン所有者は非所有者と比較して長時間利用の傾向が強いことが確認された。長時間利用者ほど、個室にテレビやパソコンがある者や家庭で新聞をとっていない者が多く、保護者との関係が希薄と考えられる者が多いことが明らかになった。

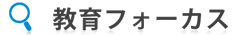

アップル社のiPhoneが2008年6月9日に発売され、その後、日本ではスマートフォン(「スマホ」と略されることもある)が普及してきた。当初は従来の携帯電話向けサービスが使えないことから中高生はあまりスマートフォンを使わなかったが、2012年頃より急速に利用が拡大し、2013年には多くの中高生がスマートフォンを使うようになった。本調査の結果、各学年におけるスマートフォンの所有率は図1-1の通りである。

図1-1 スマートフォンの所有率(学年別)

注)2014年2~3月現在。

中学生は学年による違いはあるものの約3分の1、高校生は80%以上がスマートフォンを所有している。

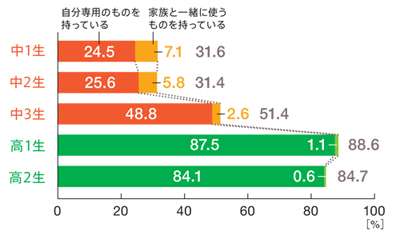

中学生ではスマートフォンを所有している者はまだ多数派ではないことになるが、スマートフォンに近い端末を持っている者がいることに注意する必要がある。スマートフォン及び携帯型音楽プレーヤー(インターネット接続可能なもの)の所有率を見てみよう(図1-2)。

図1-2 スマートフォンと携帯型音楽プレーヤー(インターネット接続可能なもの)の所有状況

注)「持っている」は「自分専用のものを持っている」のみとし、「家族と一緒に使うものを持っている」については「持っていない」に含めた。

携帯型音楽プレーヤー(インターネット接続可能なもの)を持っている者を含めれば、スマートフォン等を持っている中学生は約6割、高校生は約9割となる。現在の中高生は、ここ1~2年で突如出現した「スマホ第一世代」であると言える。

従来の携帯電話があくまでも電話機として進化したものである一方、スマートフォンはコンピュータを小型化し通話機能を付したものと言える。そして、従来の携帯電話が日本独自に進化した「ガラパゴス」ケータイであるのに対し、現在普及しているスマートフォンは世界共通の企画の「グローバル」端末である。現在の中高生は、グローバル規格の通信可能な小型コンピュータを日常的に使用している最初の中高生世代だと言える。

このスマホ第一世代の中高生たち、特に自分用にスマートフォンを所有している中高生たちが、どのような現実感覚をもって生活しているのかを、調査結果から読み取ってみよう。

教育に関する調査・研究データや教育情報誌、オピニオン、特集など、

サイトで公開している情報を検索することができます。

クリップボタンをクリックした記事を格納します。

※この機能をご利用する場合CookieをONにしてください。